第267代ローマ教皇にレオ14世就任

2025年5月8日、カトリック教会の最高指導者、ローマ教皇を決める選挙「コンクラーベ(教皇選挙)」の結果、アメリカのロバート・フランシス・プレボスト枢機卿(69)が、第267代の教皇に選出、同時にレオ14世を名乗ることが発表されました。

5月18日には、レオ14世の教皇職の開始(ペトロの後継者としての任務開始)を祝うミサが、バチカンの聖ペトロ広場でとり行われ、新教皇は「憎しみと暴力、偏見や異なるものへの恐れによって傷ついた世界に、愛と結束もって答えたい」と、平和な世界の実現に貢献する決意を示しました

ローマカトリック教会の約2000年の歴史で、アメリカ出身の教皇が誕生するのは、初めてのことです。これまで、カトリック教会は、世界の超大国・米国と親密な関係にあるように映ることを警戒し、アメリカ人が教皇になることはないという暗黙の了解がありましたが、今回、その常識が覆されました。

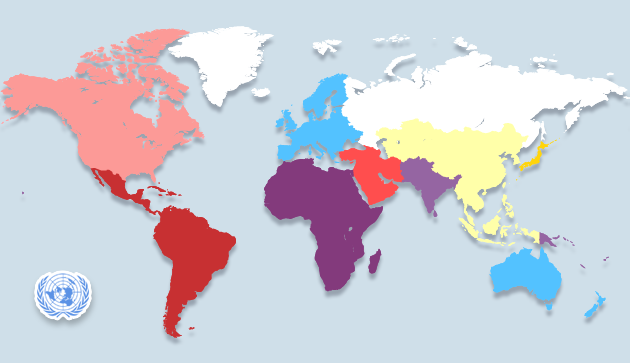

今回のコンクラーベは、投票権を持つ枢機卿133人が世界各地から集まっていて、はじめてヨーロッパ以外の出身者が過半数を占めていました。そのため、複数の国や地域から、支持を集める人でなければ、教皇になるのは難しかったと見られ、新教皇の出自や多様な経歴が票を集めたとみられています。

実際、コンクラーベで、枢機卿133人の3分の2以上に当たる89票を獲得しており、中道派と保守派の枢機卿たちから支持されたということを意味しています。

レオ14世は、アメリカ出身でありながら、20年近くペルーで宣教活動し、ペルーの市民権も保持しています(国籍取得は2015年)。また血筋をたどればスペイン、フランス、イタリアにもルーツを持つとされています。アルゼンチン出身のフランシスコ前教皇に続き、南米にゆかりのある人物が選ばれた形です。

レオ14世は、2023年、フランシスコ前教皇に招かれ、司教候補者の審査(司教の選出)を担当する司教省長官に就任し、枢機卿にも任命されました。

新教皇は、教会内の改革派と保守派の対立、フランシスコの改革路線を継承するかといった難題に直面することになります。

これまで、女性の役割やLGBT(性的少数者)など教会内で最も分裂する問題については公の場でほとんど発言していない反面、司教省長官として、進歩的な司教たちを誕生させてきました。

また、選出後に卿が選んだ教皇名は、カトリックの長年の歴史が詰まった伝統のある名前「レオ」だったことに保守派は安堵した

アメリカのカトリック教徒は、伝統主義のカトリック教徒が多く、特にフランシスコ前教皇の反対勢力の拠点だったとも指摘されています。彼らは、今回のコンクラーベにおいて、フランシスコ改革を抑制し、覆すような保守派の教皇が選出されることを切望していたと言われるなかで、アメリカ人のレオ14世に対する期待は大きいようです。

トランプ大統領は、アメリカ人初のローマ教皇が誕生したことを受け、「アメリカにとって大きな栄誉」と称えました。

ただし、前教皇との関係はぎくしゃくしていました。フランシスコ教皇が、2016年米大統領選でメキシコ国境に壁をつくると公約したトランプを「橋を架けることを考えずに壁をつくる人はキリスト教徒ではない」と批判したことに対して、トランプ大統領は「バチカンが過激派組織ISに攻撃されたらISの戦利品になるだろう」と応じた経緯があります。

(関連投稿)

ローマ教皇フランシスコの死:その足跡をたどる

(参照)

新ローマ教皇にレオ14世 アメリカ出身のプレボスト枢機卿 選出

(2025年5月9日、NHK)

レオ14世、ペトロの後継者としての任務開始を記念するミサ

(2025.5.18、ヴァチカンニュース)

「米国人が教皇になることはない」との常識を覆したコンクラーベ、改革派の新教皇が「レオ14世」の名に込めた決意

(2025/5/12、JBpress)

憲法記念日に、改憲について考えてみた!

昨日、5月3日は憲法記念日。毎年のように、改憲派と護憲派がそれぞれ集会を開き、テレビやネットでは、両派が意見を交わす討論番組が放映されたり、主張動画が配信されたりしていました。

私は護憲派から改憲派に変わりました。憲法記念日をきっかけに、今年は、憲法改正について考えてみました。少なくとも次の内容について、改憲・加憲の必要性を訴えたいと思っています。

天皇は国家元首

あらゆる主権国家には国家元首が当然存在しますが、現憲法に、国家元首についての規定はありません。日本では、疑いもなく天皇です。

憲法9条2項の改正

憲法9条1項は堅持。日本は、侵略戦争はしないという戦後の決意は決して変わらず、平和憲法の看板を下ろしません。しかし、2項については、国民の命と財産が危険にさらされる事態が生じたとき場合、「…戦力は、これを保持する。交戦権は、国と郷土を守るために、これを認める」と改正されるべきだと考えます。さらに、自衛隊は、有事の際、軍隊になるという条項が加えるべきでしょう。

緊急事態条項を明記

これも、世界の憲法の中には通常、規定されている条項です。コロナ禍において、その必要性を痛感しました。

平時の財政均衡条項

財政を均衡させておくことは、国内外の信頼を得る手段であり、国民に安心して、生活してもらう前提条件です。ただし、平時でない時は、積極財政を行うという意味もあります。

この4項目については、憲法改正:不毛の違憲論争に終止符を! で詳細に論じています。

また、日本国憲法は、アメリカの押し付け憲法か自主憲法かという議論がありますが、本レムリアでは、日本国憲法の全条文がどのように作られたかを、「知られざる日本国憲法の成り立ち」と題して、まとめてあります。ご興味があればぜひ、ご参照下さい。

日本国憲法の制定:わずか9日間で書けたわけ

上諭・前文

日本国憲法(上諭・前文):8月革命説と美濃部の抵抗

第1章 天皇

日本国憲法1~8条(天皇):戦前の天皇制はいかに解体されたか?

第2章 戦争放棄

日本国憲法9条(戦争放棄):マッカーサー3原則と芦田修正

第3章 国民の権利及び義務

日本国憲法11・12条(人権の基本原則):米独立宣言と仏人権宣言の写しか?

日本国憲法13条(幸福追求権):出所はアメリカ独立宣言!

日本国憲法14条(法の下の平等):アメリカ独立宣言の賜物?

日本国憲法15条(参政権):ワイマール憲法から世界人権宣言へ

日本国憲法18条(奴隷的拘束からの自由):日本には奴隷はいなかったのに…

日本国憲法20条(信教の自由):ワイマール憲法からの誘い

日本国憲法21条(表現の自由):たたき台はワイマール憲法!?

日本国憲法22条(居住移転の自由):外国移住の権利、日本に必要だった?

日本国憲法23条(学問の自由):ワイマール憲法を起源に!?

日本国憲法24条(婚姻の自由と両性の平等):ソ連からのメッセージ?

日本国憲法25条(生存権):日本人が書いた稀有な条文

日本国憲法27・28条(労働基本権):スターリン憲法が日本へ!?

日本国憲法29条(財産権):GHQによる土地国有化の試み!?

日本国憲法31条(適正手続きの保障):合衆国憲法修正第5条の写し?

日本国憲法33~35条(被疑者の権利):憲法には詳細過ぎる?

日本国憲法36~40条(被告人の権利等):合衆国憲法(英米法)の影響大!

第4章 国会

日本国憲法41~48条(国会の仕組み):GHQは一院制の国会を要求!

日本国憲法49~51条(国会議員の特権):合衆国憲法に書かれていたから

日本国憲法55~58条(国会の権能):合衆国憲法第1章第5条と同じ!

日本国憲法62~64条(国政調査権等):米政府 (SWNCC) の圧力

第5章 内閣

日本国憲法65~73条(内閣):GHQが課した議院内閣制、天皇大権の完全否定

第6章 司法

日本国憲法76条(司法権の独立):特別裁判所は認めない!

日本国憲法77~80条(裁判官の独立):報酬減額不可にこだわったGHQ!?

日本国憲法81条(違憲審査権):議会より司法を信頼したアメリカ製

第7章 財政

日本国憲法83~86条(財政予算):意外と妥協したGHQ!?

日本国憲法88条(皇室経費):妥協を拒否したGHQ!

日本国憲法89条(公金支出の制限):照準は国家神道!

日本国憲法(財政):GHQが消した幻の憲法草案

第8章 地方自治

日本国憲法92~95条(地方自治):GHQの意に反して……?

第9章 改正

日本国憲法96条(改正):改正させないGHQの深慮は働いたか?

第10章 最高法規

日本国憲法97~99条(最高法規):合衆国憲法の精神満載!

ローマ教皇フランシスコの死:その足跡をたどる

ローマ・カトリック教会の第266代教皇フランシスコが、2025年4月21日、亡くなりました。88歳でした。

フランシスコ教皇は、アルゼンチン出身で、2013年3月、中南米出身者として(南北アメリカ大陸および南半球から)初めて教皇に選ばれました。欧州以外で生まれて教皇になったのは、シリアで生まれて741年に亡くなったグレゴリウス3世以来、約1300年ぶりのことでした。また、イエズス会の神父としても、初の教皇であったことも話題となりました。

さらに、前教皇のベネディクト16世が、2013年2月、高齢を理由に生前退位を表明したことを受けての即位となりました。教皇が自主的に退位するのは、約600年ぶりのことでした。ベネディクト16世は、名誉教皇として、バチカンにいたため、2022年12月に亡くなるまでの10年近く、「2人の教皇」が存在していたことになります。

◆ フランシスコ教皇の誕生まで

フランシスコ教皇は、1936年12月、ムッソリーニのファシスト政権から逃れるため、1929年にイタリアからアルゼンチンに移住した両親の長男として、首都ブエノスアイレスで生まれました。名前はホルヘ・マリオ・ベルゴリオ。

神学校・イエズス会

ベルゴリオは工業高校で化学を学び、卒業前にはナイトクラブの用心棒や清掃係として働いたそうです。そんなベルゴリオは、20歳の頃に聖職者の道を志し、1955年から神学校に入りました。その後、1958年に、宣教師フランシスコ・ザビエルらが創設した修道会、イエズス会に入り、哲学を学び、やがて文学と心理学を教えていました。

ブエノスアイレスでの宣教

その10年後に司祭として叙階されると、速やかに昇進し、1973年にアルゼンチン管区長に就任しました。聖職者としてほとんどの期間を故郷のアルゼンチンで過ごしたベルゴリオ管区長は、貧しい地区での活動に力を入れ、ブエノスアイレスのスラム街で人身売買の被害者や低賃金の労働者を支援していたと言われています。、

一方、第二次世界大戦後アルゼンチンでは、1983年まで軍政が断続的に続きました。とりわけ、1976年から1983年にかけて、何千人もの人が拷問を受けたり、殺害されたりした、いわゆるアルゼンチンの「汚い戦争」状態にありました。その際、ベルゴリオ司祭(フランシスコ教皇)は、軍事政権に対抗することに十分努力しなかったこと、たとえば、軍によって二人の神父が誘拐された事件では、救済に尽力しなかったと一部から批判されたこともありました。

それでも、信者や地域社会を支える活動を続け、1992年、当時の教皇ヨハネ・パウロ2世から、ブエノスアイレス補佐司教に、また、1998年にブエノスアイレス大司教に任命されました。さらに、2001年には枢機卿となり、カトリック教会の行政を担う教皇庁でさまざまな役職に就きました。

教皇に選出

ベルゴリオ枢機卿は、2005年に教皇就任を初めて志し、2013年3月に、ローマ教皇に選出されました。その際、教皇として、貧しい人のために尽くした中世のイタリアの聖人「フランシスコ」の名前を選び、貧しい人たちのための教会を目指す考えを示しました。

また、これまでの前任者が住んだ使徒宮殿内の華美な住居を利用せず、「精神的な健康」のために共同生活を送る方が良いと述べていたと伝えられています。

◆ 教会改革

教皇としては異例なその経歴が、ヴァチカンを刷新できるのではないかとも期待されたフランシスコ教皇は、マフィアの資金洗浄疑惑が指摘されたバチカン銀行に調査のメスを入れ、聖職者による児童への性的虐待問題でも外部有識者を含めた委員会を作るなど、カトリック教会の改革を進め、教会の秩序回復に努めました。

その一方で、教会がタブーとする同性婚や人工妊娠中絶、離婚などの社会問題では、比較的寛容な姿勢を見せ、「開かれた教会」を目指しましたが、保守派から伝統を破壊したと非難にされ、さらなる改革を求める進歩派からも不十分との批判を受けたときもありました。

◆ 地球規模の問題解決に向けて

そうした中でも、在任中、世界的に貧富の差が拡大しているとして格差の解消を訴えたほか、難民や移民の保護や気候変動への対応を呼びかけるなど、地球規模の課題解決に向けて積極的に発信してきました。

このうち核兵器をめぐっては2017年、バチカンは国家としていち早く核兵器禁止条約を批准しました。フラシスコ教皇は、核兵器の使用に加えて、開発も保有も一切禁止すべきだという歴代の教皇よりも踏み込んだ姿勢を打ち出しました。

長崎・広島訪問

2019年にはローマ教皇として38年ぶりに来日し、被爆地・長崎と広島を訪問、広島から発信したメッセージでは、「核兵器は使うことも持つことも倫理に反する」と述べ、核兵器は使用にとどまらず、保有についても「倫理に反する」と踏み込み、核兵器の廃絶を強く訴えました。

◆ 紛争の平和的解決と宗教間対話

さらに、在位12年間に約60か国・地域を訪れたフラシスコ教皇は、各地で続く紛争の平和的な解決を求めただけでなく、宗教間の対話にも力を尽くしました。

アメリカ・キューバ

地域紛争の平和的解決のために、フラシスコ教皇は、スペイン語を話すラテンアメリカ出身者として、2014年、アメリカ政府がキューバとの歴史的な和解に歩み寄った際に、国交正常化交渉の開始に向けた動きを仲介し、翌年の国交回復に貢献しました。

パレスチナ

また、2014年に、イスラエルのシモン・ペレス大統領とパレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長をバチカンに招き、共に平和のために祈る場を設け、3人で祈りを捧げました。

東方正教会

2013年3月にバチカン市国のサンピエトロ広場で開かれたフランシスコ新教皇の就任ミサに、1054年の大分裂以来初めて、東方正教会の主座であるコンスタンティノープル総主教庁のバルトロメオ1世総主教が参加しました。

また、2016年2月、フランシスコ教皇は、東方正教会の最大勢力であるロシア正教会のキリル総主教と、キューバの首都ハバナで歴史的な会談を行いました。東西のキリスト教会トップが会談するのは約1000年ぶりのことで、会談後、両者は「乗り越えるべき多くの障害が残っていることは認識しているが、今回の会談が、神の望まれる東西教会再統一に寄与することを願う」との合同宣言に署名しました。

ロシアによるウクライナ侵略では、フランシスコ教皇は、2022年3月、自らがキリル総主教とオンライン会議システム「Zoom」を通じて、話し合いを行い、仲介を模索しました。しかし、プーチンの戦争を支持したキリル総主教を、フランシスコ教皇が「プーチンの侍者になるな」と諫めたとされ、両者の関係は致命的に悪化しました。同年6月に予定されていたエルサレムでの2回目の対面会談も、その場で延期となりました。

プロテスタント

一方、教皇は、プロテスタントのルーテル派やメソジスト派と対話を持ち、分裂したキリスト教諸教派の一致を目指すエキュメニカルな活動を継続しました。

2016年10月、訪問先のスウェーデン・ルンドでルター派(ルーテル教会)の関係者と共にエキュメニカルな祈りの集いに参加、共同の祈りを捧げ、ルーテル世界連盟(LWF)の代表者らと会談した。この行事は、マルチン・ルターが1517年、宗教改革のきっかけとなった「95ヶ条の論題」を発表して500年を、また、同時に、カトリック教会とルター派の対話が1967年に開始されて以来、50年を、それぞれ記念するものでした。

ルーテル世界連盟(LWF)の使節は、2021年6月と2024年6月にも、バチカンを訪問しています。

また、フランシスコ教皇は、2017年10月、メソジスト教会とカトリック教会との間でエキュメニカルな対話が始まってから、50年を迎えたことを記念して、バチカンを訪問した世界メソジスト協議会(WMC)の指導者らと会談しました。両教会は、1967年に「メソジスト=ローマ・カトリック国際委員会」を設置して以来、対話のための重要な協力関係を維持しています。

◆ アジア外交と中国

フランシスコ教皇は、約12年の在任中、カトリック教会の信者が比較的少ないアジアや中東なども積極的に訪れ、和平外交を推進しました。

アジア外交においては、国境を越えた「人道主義」を強く打ち出しました。即位翌年の2014年、韓国を訪れて「平和のためのミサ」を行い、朝鮮半島の和解を促しました2017年には、ミャンマーに続いて、バングラデシュを訪問した際には、同国に逃れたイスラム教徒少数民族ロヒンギャの難民と面会し、ミャンマーによる迫害に警鐘を鳴らしました。

また、フランシスコ教皇は、特に、これまで外交関係のなかった中国との関係改善に強い意欲を示しました。2018年には、司教任命権をめぐり、歴史的な暫定合意を締結しました。

中国には推計1200万人のカトリック教徒がいるとされるなか、これまで、バチカンは中国の「政府公認教会」を認めず、中国側が独自に、中国国内のカトリック教会の司教を任命すると破門で応じてきました。暫定合意は非公開のままで、司教任命に際して双方の役割を認める内容とされています。

バチカン側が暫定合意で妥協を受け入れたとみられ、中国との関係改善の足掛かりをつくることを優先したものと解れています。しかし、カトリック教徒弾圧が続く中での対中接近には、宗教への介入を強める中国政府に譲歩した結果だとして批判の声も強く上がりました。これによって、中国がバチカンの「お墨付き」を盾に、信者に絶対服従を迫るという懸念がでています。

◆ 教皇とイエズス会

前述したように、フランシスコ教皇は、イエズス会出身の初めての教皇です。教皇のアジア外交は、おひざ元の西欧でキリスト教徒人口が減少する中、新たな地平を開こうとするものでしたが、教皇が、アジア布教の歴史を持つイエズス会出身だったことが大きいとみられています。

イエズス会は、1540年、元兵士イグナチオ・デ・ロヨラが教皇パウルス三世の承認を得て創設し、16世紀に日本に初めてキリスト教を伝えた宣教師フランシスコ・ザビエルで知られています。フランシスコ教皇は特に、17世紀に中国・明朝に仕え、東西文化の懸け橋となったイエズス会の宣教師マテオ・リッチに敬意を抱いていたと言われています。

解放の神学

1960年代後半、カトリック教会内で、「キリスト教は貧しい人々の解放のための宗教である」とみなす「解放の神学」が中南米を中心にして支持を広げ、共産主義にも接近していきました。

解放の神学は、不正打倒を目的に、キリスト教の思想とマルクス主義社会学を統合した政治勢力ともなり、イエズス会はこの運動を積極的に支えたのです。1970年代に入ると、右派独裁のアルゼンチンなど中南米の軍政と対峙し、イエズス会の聖職者たちは、左翼活動家と共闘するなど、体制批判の尖兵になりました。

こうした背景で、ヨーロッパ出身の歴代教皇は無神論を掲げる共産主義を「悪魔」と忌避していたことから、イエズス会は長い間、バチカンから批判的な目で見られていました。共産圏のポーランド出身で「反共」のヨハネ・パウロ2世は、イエズス会を毛嫌いしていたことは有名です。

イエズス会と共産主義の関係については明らかではありませんが、ロシア正教会のキリル総主教は、元KGBの諜報員で、「マルクス主義的な汚染」を任務としたされ、解放の神学の「浸透」に貢献したと言われています。

いずれにしても、フランスコ教皇は、司祭・枢機卿の時代から、解放の神学に与することはなかったと見られています。むしろ、イエズス会の中には、フランスコ教皇が司祭の時代から「解放の神学」にあまり興味を持っていないと批判する人たちもいたそうです。

しかし、フランシスコ教皇の改革志向は、イエズス会の伝統の延長線上にあり、教皇が共産主義の中国に拒否感を抱かなかったのは、中南米出身だったことと無縁ではなかったと指摘されています。フランシスコ教皇は、司教任命権をめぐって、ベトナムとも和解を進めていました。

中南米出身者として初めての教皇、イエズス会の神父として初の教皇…など初物ずくめのローマ教皇フランスコは、多様性の時代の象徴的な教皇であったと言えるかもしれません。

<関連投稿>

キリスト教(カトリック、プロテスタント、正教会)

<参照>

フランシスコ教皇死去 ローマ教皇庁 2019年訪日 核廃絶訴え

(2025. 4.22 NHK)

教皇フランシスコ死去 南米からヴァチカンへ……カトリック教会を変えた伝統的な教皇 (2025.422 BBC)

ローマ教皇フランシスコ死去…同性婚・人工妊娠中絶に比較的寛容な姿勢、「開かれた教会」目指す

(2025/04/21 読売オンライン)

ローマ教皇フランシスコ死去 88歳 イエズス会出身初の教皇、その改革と逸話、そして“知の騎士団”の実像

(2025.04.21 coki)

評伝・ローマ教皇フランシスコ アジアで人道外交 中国共産党との「和解」で是非論も

(2025/4/21 産経)

ローマ教皇、ロシア正教会トップを叱責 プーチン氏の「侍者になるな」

(2022.05.08 CNN)

ローマ教皇フランシスコ死去、脳卒中と心不全で 初の中南米出身者

(2025・4・22 ロイター)

教皇がスウェーデン訪問、ルーテル教会代表らとエキュメニカルな祈り

(2016. 10. 31 バチカン放送)

こんなにもある宮中祭祀をもっと身近に!

本HP 「むらおの歴史情報サイト『レムリア』」では、皇室についての情報を「日本の皇室」というテーマでお届けしていますが、その中の「宮中祭祀・宮中行事」について、これまで未筆の祭祀がありましたが、本日、一通り完成しました。

天皇陛下は、年間、これだけの祭祀をなされ、私たち国民のために、国の繁栄と世界の安寧の「祈り」を捧げていらっしゃるのですね。ご関心の祭祀があれば、またさらに皇室についてお知りになりたければ、赤字をクリックしてご覧ください。

宮中祭祀

1月1日 四方拝:元旦早朝の神秘な儀式

1月1日 歳旦祭:四方拝に続く陛下の初詣

1月3日 元始祭:天孫降臨と皇位を祝う!

1月4日 奏事始:伊勢からの報告

1月7日 昭和天皇祭:先帝祭として厳かに

1月中頃 歌会始の儀:奥ゆかしき宮中行事

1月30日 孝明天皇例祭:先帝以前三代の例祭の一つ

2月11日 紀元節祭:神武天皇の即位を祝って…

2月17日 祈年祭:五穀豊穣と国民の繁栄を…

2月23日 天長祭:天皇誕生日、かつての天長節

春分の日 春季皇霊祭・春季神殿祭:春分の日の宮中祭祀

4月3日 神武天皇祭・皇霊殿御神楽:皇居と橿原の地にて

6月16日 香淳皇后例祭:昭和天皇の皇后さまを偲んで

6月30日 節折の儀・大祓の儀:陛下と国民のためのお祓いの行事

7月30日 明治天皇例祭:先帝以前三代の例祭の一つ

秋分の日 秋季皇霊祭・秋季神殿祭:秋分の日の宮中祭祀

10月17日 神嘗祭:五穀豊穣を伊勢神宮に向けて感謝

11月23日 新嘗祭:五穀豊穣を宮中にて感謝

12月中旬 神話賢所御神楽:起源は「天の岩戸」神話」

12月25日 大正天皇例祭:先帝以前三代の例祭の一つ

12月31日 節折の儀・大祓の儀:陛下と国民のためのお祓いの行事

(関連サイト)

湾岸の首長国、カタールとUAEはこんな国!

中東の湾岸諸国の中から、リサーチの途中であった、アラブ首長国連邦(UAE)とカタールについてまとめました。この2か国を最初にとりあげた理由は、私自身が、UAEのドバイとカタール(ドーハ)を訪れたことがあるからです。その時の体験を思い出しながら、作業を進めました。

アラブ首長国連邦(UAE)

カタール国

もっと、中東地域の国々を学びたければ…

プーチンの侵攻から3年:改めてロシアとウクライナを学ぼう!

ロシアがウクライナに侵攻して3年が過ぎました。そもそもこの戦争は、ロシア大統領プーチンが、一方的にウクライナに侵攻したものです。なぜ、明らかに国際法に違反し、国際社会を敵に回すような非理性的・非合理的な行動をとったのか?その原因を探るために、ロシアとウクライナの歴史に遡って考えてみようと思いたち、両国について調べてみました。

当初、2カ月を予定していましたが、次から次に関心事が増え、スタートから5カ月近くたった本日、ようやく、以下のようなリサーチの成果を公開することができました。明確な答えがでたわけではありませんが、何かしらのヒントを得られたのではないかと思います。同じようにロシア・ウクライナ戦争にご関心の皆さまの資料の一つに採用されれば幸いです。

<ロシアの歴史>

<ウクライナの歴史>

<ロシア・ウクライナ戦争を考える>

なお、ウクライナの首都は現在キーウですが、最近までキエフと表記でした。歴史の中にでてくる場合はキエフ、現在のウクライナの記述においてキーウでの表記を多用しています。ロシアのプーチン大統領については、失礼ながら敬称略で記載しています。

ギリシャ神話:西洋の精神・思想、文化・芸術の脊柱

オリンピックの年、古代オリンピックについて投稿したことを皮切りに、ギリシャという国について、またその歴史について調べていくうちに、その関心はギリシャ神話にまで及んでいきました。

ギリシャ神話を学ぶことは、西欧の思想(世界観)・歴史・文芸・宗教の理解に不可欠です。またキリスト教とともに西欧の人々の精神的支柱となりました。実際、欧米の映画やアニメなどの作品の元ネタにもなっていることがわかりました。

ギリシャ神話は膨大で、すべてを語ることはできませんが、本HPレムリアでは主要なギリシャ神話について、以下のようにまとめてみました。これらの中には、古事記や日本書記の神話に類似の物語や、大人気アニメ「ワンピース」のストーリーにつながるような寓話など、新しい発見もありました。

<ギリシャ神話シリーズ>

<関連投稿>

古代オリンピック:ゼウスの神域・オリンピアの祭典

ギリシャ:西洋文明発祥の地の到達点

ギリシャ王室:かつてギリシャにも王がいた!

ギリシャ史 (古代):エーゲ文明からローマ支配まで

ギリシャ史 (近現代):独立戦争から王政崩壊まで

ヨーロッパの源郷・ギリシャとは?その国柄と歴史

2024年7月、パリオリンピック・パラリンピックの開催を機に、オリンピック発祥に地、ギリシャに関心が沸き、古代オリンピックからはじまり、ギリシャの古代史、さらにはギリシャ神話にまで、学習の範囲を広げていきました。

また、同年年5月の秋篠宮家の佳子さまのギリシャ訪問を受け、ギリシャの王室やギリシャの近現代史についてもまとめてみました。

もともと、大学では形だけは哲学専攻でしたので、ギリシャ哲学には愛着があり、今回のギリシャ・シリーズは、特別な思いを持ちながら取り組むことができました。

ギリシャ:西洋文明発祥の地の到達点

ギリシャ王室:かつてギリシャにも王がいた!

ギリシャ史 (古代):エーゲ文明からローマ支配まで

ギリシャ史 (近現代):独立戦争から王政崩壊まで

両陛下ご訪英、確認された日英の深いつながり

天皇、皇后両陛下は、2024年6月、国賓として英国を(公式)訪問されました(22日〜29日)。天皇が国賓として訪英するのは1971年の昭和天皇、98年の明仁上皇に続き26年ぶり3度目となりました。滞在中、天皇陛下とチャールズ国王は、2日英の最高勲章「大勲位菊花章 頸飾(けいしょく) 」と「ガーター勲章」を贈りあわれました。皇室、王室とも代替わりを経たうえでの親善訪問は、日英両国の絆をさらに深める機会となりました。訪英は当初、エリザベス女王の招待を受けて2020年春に予定されていましたが、新型コロナウイルス禍の影響で延期されていました。今年に入りチャールズ国王から改めて招待があったそうです。

今回、両陛下ご訪英において、個人的に関心がでてきたのが、両国君主が贈り合った勲章についてでした。そこで、本HP「レムリア」では、以下の4項目に分けて、日英の栄典制度についてまとめてみました。

復活祭だけではない復活祭の典礼

カトリック教会やプロテスタント教会における2024年の復活祭(イースター)(復活の主日)は、3月31日の日曜日に終了しましたが、復活祭に関連する典礼(儀礼・儀式)はその後も継続され、この5月19日(日)の「聖霊降臨の主日(ペンテコステ)」で終了しました。また、復活祭(イースター)の前も、その準備期間として、40日間の「四旬節(レント)」が設けられていました。その間、受難の主日(棕櫚の日曜日)、聖なる過越の3日間において、多くの儀式が挙行され、改めて、キリスト教における復活祭(イースター)の重要性を再認識した次第です。

そこで、今回は、復活祭前の「四旬節(レント)」、「復活祭」、その後の「復活節」についてまとめた投稿記事を出しましたので、参照下さい。

また、イースター(復活祭)についてのさらに知りたいかたは以下のサイトへアクセス下さい。

<関連投稿>

キリスト教の教派

カトリック教会:ローマ教皇とバチカン

プロテスタント教会:ルター発の聖書回帰運動

東方正教会:ギリシャから正統性を継承

アメリカのキリスト教:バプティストを筆頭に…

キリスト教史

キリスト教史①:イエスの生涯とその教え

キリスト教史②:十二使徒とパウロの伝道

キリスト教史③:東西教会はいかに分裂したか?

キリスト教史④:修道院運動の盛衰

キリスト教史➄:異端と魔女狩り

正教会のキリスト教史:ギリシャからロシアへ