憲法記念日に、改憲について考えてみた!

昨日、5月3日は憲法記念日。毎年のように、改憲派と護憲派がそれぞれ集会を開き、テレビやネットでは、両派が意見を交わす討論番組が放映されたり、主張動画が配信されたりしていました。

私は護憲派から改憲派に変わりました。憲法記念日をきっかけに、今年は、憲法改正について考えてみました。少なくとも次の内容について、改憲・加憲の必要性を訴えたいと思っています。

天皇は国家元首

あらゆる主権国家には国家元首が当然存在しますが、現憲法に、国家元首についての規定はありません。日本では、疑いもなく天皇です。

憲法9条2項の改正

憲法9条1項は堅持。日本は、侵略戦争はしないという戦後の決意は決して変わらず、平和憲法の看板を下ろしません。しかし、2項については、国民の命と財産が危険にさらされる事態が生じたとき場合、「…戦力は、これを保持する。交戦権は、国と郷土を守るために、これを認める」と改正されるべきだと考えます。さらに、自衛隊は、有事の際、軍隊になるという条項が加えるべきでしょう。

緊急事態条項を明記

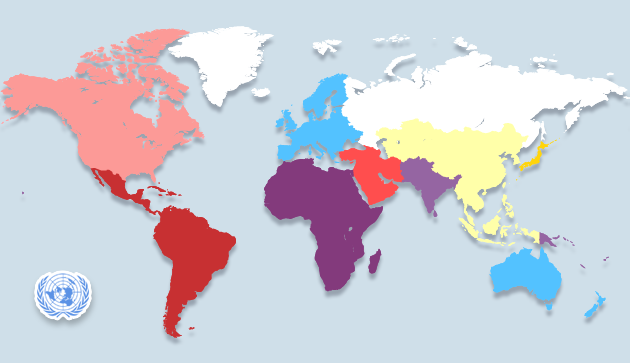

これも、世界の憲法の中には通常、規定されている条項です。コロナ禍において、その必要性を痛感しました。

平時の財政均衡条項

財政を均衡させておくことは、国内外の信頼を得る手段であり、国民に安心して、生活してもらう前提条件です。ただし、平時でない時は、積極財政を行うという意味もあります。

この4項目については、憲法改正:不毛の違憲論争に終止符を! で詳細に論じています。

また、日本国憲法は、アメリカの押し付け憲法か自主憲法かという議論がありますが、本レムリアでは、日本国憲法の全条文がどのように作られたかを、「知られざる日本国憲法の成り立ち」と題して、まとめてあります。ご興味があればぜひ、ご参照下さい。

日本国憲法の制定:わずか9日間で書けたわけ

上諭・前文

日本国憲法(上諭・前文):8月革命説と美濃部の抵抗

第1章 天皇

日本国憲法1~8条(天皇):戦前の天皇制はいかに解体されたか?

第2章 戦争放棄

日本国憲法9条(戦争放棄):マッカーサー3原則と芦田修正

第3章 国民の権利及び義務

日本国憲法11・12条(人権の基本原則):米独立宣言と仏人権宣言の写しか?

日本国憲法13条(幸福追求権):出所はアメリカ独立宣言!

日本国憲法14条(法の下の平等):アメリカ独立宣言の賜物?

日本国憲法15条(参政権):ワイマール憲法から世界人権宣言へ

日本国憲法18条(奴隷的拘束からの自由):日本には奴隷はいなかったのに…

日本国憲法20条(信教の自由):ワイマール憲法からの誘い

日本国憲法21条(表現の自由):たたき台はワイマール憲法!?

日本国憲法22条(居住移転の自由):外国移住の権利、日本に必要だった?

日本国憲法23条(学問の自由):ワイマール憲法を起源に!?

日本国憲法24条(婚姻の自由と両性の平等):ソ連からのメッセージ?

日本国憲法25条(生存権):日本人が書いた稀有な条文

日本国憲法27・28条(労働基本権):スターリン憲法が日本へ!?

日本国憲法29条(財産権):GHQによる土地国有化の試み!?

日本国憲法31条(適正手続きの保障):合衆国憲法修正第5条の写し?

日本国憲法33~35条(被疑者の権利):憲法には詳細過ぎる?

日本国憲法36~40条(被告人の権利等):合衆国憲法(英米法)の影響大!

第4章 国会

日本国憲法41~48条(国会の仕組み):GHQは一院制の国会を要求!

日本国憲法49~51条(国会議員の特権):合衆国憲法に書かれていたから

日本国憲法55~58条(国会の権能):合衆国憲法第1章第5条と同じ!

日本国憲法62~64条(国政調査権等):米政府 (SWNCC) の圧力

第5章 内閣

日本国憲法65~73条(内閣):GHQが課した議院内閣制、天皇大権の完全否定

第6章 司法

日本国憲法76条(司法権の独立):特別裁判所は認めない!

日本国憲法77~80条(裁判官の独立):報酬減額不可にこだわったGHQ!?

日本国憲法81条(違憲審査権):議会より司法を信頼したアメリカ製

第7章 財政

日本国憲法83~86条(財政予算):意外と妥協したGHQ!?

日本国憲法88条(皇室経費):妥協を拒否したGHQ!

日本国憲法89条(公金支出の制限):照準は国家神道!

日本国憲法(財政):GHQが消した幻の憲法草案

第8章 地方自治

日本国憲法92~95条(地方自治):GHQの意に反して……?

第9章 改正

日本国憲法96条(改正):改正させないGHQの深慮は働いたか?

第10章 最高法規

日本国憲法97~99条(最高法規):合衆国憲法の精神満載!

こんなにもある宮中祭祀をもっと身近に!

本HP 「むらおの歴史情報サイト『レムリア』」では、皇室についての情報を「日本の皇室」というテーマでお届けしていますが、その中の「宮中祭祀・宮中行事」について、これまで未筆の祭祀がありましたが、本日、一通り完成しました。

天皇陛下は、年間、これだけの祭祀をなされ、私たち国民のために、国の繁栄と世界の安寧の「祈り」を捧げていらっしゃるのですね。ご関心の祭祀があれば、またさらに皇室についてお知りになりたければ、赤字をクリックしてご覧ください。

宮中祭祀

1月1日 四方拝:元旦早朝の神秘な儀式

1月1日 歳旦祭:四方拝に続く陛下の初詣

1月3日 元始祭:天孫降臨と皇位を祝う!

1月4日 奏事始:伊勢からの報告

1月7日 昭和天皇祭:先帝祭として厳かに

1月中頃 歌会始の儀:奥ゆかしき宮中行事

1月30日 孝明天皇例祭:先帝以前三代の例祭の一つ

2月11日 紀元節祭:神武天皇の即位を祝って…

2月17日 祈年祭:五穀豊穣と国民の繁栄を…

2月23日 天長祭:天皇誕生日、かつての天長節

春分の日 春季皇霊祭・春季神殿祭:春分の日の宮中祭祀

4月3日 神武天皇祭・皇霊殿御神楽:皇居と橿原の地にて

6月16日 香淳皇后例祭:昭和天皇の皇后さまを偲んで

6月30日 節折の儀・大祓の儀:陛下と国民のためのお祓いの行事

7月30日 明治天皇例祭:先帝以前三代の例祭の一つ

秋分の日 秋季皇霊祭・秋季神殿祭:秋分の日の宮中祭祀

10月17日 神嘗祭:五穀豊穣を伊勢神宮に向けて感謝

11月23日 新嘗祭:五穀豊穣を宮中にて感謝

12月中旬 神話賢所御神楽:起源は「天の岩戸」神話」

12月25日 大正天皇例祭:先帝以前三代の例祭の一つ

12月31日 節折の儀・大祓の儀:陛下と国民のためのお祓いの行事

(関連サイト)

両陛下ご訪英、確認された日英の深いつながり

天皇、皇后両陛下は、2024年6月、国賓として英国を(公式)訪問されました(22日〜29日)。天皇が国賓として訪英するのは1971年の昭和天皇、98年の明仁上皇に続き26年ぶり3度目となりました。滞在中、天皇陛下とチャールズ国王は、2日英の最高勲章「大勲位菊花章 頸飾(けいしょく) 」と「ガーター勲章」を贈りあわれました。皇室、王室とも代替わりを経たうえでの親善訪問は、日英両国の絆をさらに深める機会となりました。訪英は当初、エリザベス女王の招待を受けて2020年春に予定されていましたが、新型コロナウイルス禍の影響で延期されていました。今年に入りチャールズ国王から改めて招待があったそうです。

今回、両陛下ご訪英において、個人的に関心がでてきたのが、両国君主が贈り合った勲章についてでした。そこで、本HP「レムリア」では、以下の4項目に分けて、日英の栄典制度についてまとめてみました。

佳子さまペルーご訪問 皇室の南米外交を担う秋篠宮家

秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さま(佳子内親王/身位は内親王。敬称は殿下)は、2023年11月、日本とペルーの外交関係樹立150周年を記念して、南米のペルーを公式訪問されました。

滞在中は、記念式典で挨拶され、日系人らと交流されたほか、インカ帝国時代の城塞都市遺跡、「空中都市」と呼ばれる世界遺産のマチュピチュ遺跡や、アンデス山脈にある都市クスコを訪問され、インカ帝国時代の太陽神殿コリカンチャなどを視察されました。

佳子さまの外国公式訪問は2019年のオーストリア・ハンガリー以来、4年ぶり2回目となり、また、ペルーは2014年に秋篠宮ご夫妻、19年に長女小室眞子さんが訪れています。

ペルーの国柄、日本や皇室との関係、また、インカ帝国については、以下の投稿記事でまとめています。興味のある方はご一読下さい。

過去10年、秋篠宮家が、ペルーを含む南米の訪問を担っています。秋篠宮ご夫妻は14年にペルーとアルゼンチン、15年にブラジル、17年にはチリをご訪問され、当時の眞子内親王殿下(現小室眞子さん)は、16年にパラグアイ、18年にブラジル、19年にはペルーとボリビアを訪れています。

なぜ、秋篠宮家が南米の国際親善を担っているかについて、「皇室の少子高齢化」の影響が指摘されています。日本から南米までは、長時間のフライトであり、現地での移動も時間がかかります。訪問先は暑いところが多い一方、山間地では気温がぐっと下がるなど過酷な環境の場所が多く、体力が必要なため、若い皇族でなければ、その任に耐えられないと言われています。

こうした背景から、近年、若い秋篠宮家がその役割を担うようになりました。秋篠宮ご夫妻が50代になられた時期からは、最初は眞子内親王殿下、そして、眞子さまご結婚後の現在は佳子さま(佳子内親王殿下)が、南米訪問を任される立場になっている模様です。

<参照>

佳子さまが「エネルギッシュな笑顔」でペルーへ出発 なぜ秋篠宮家が南米の訪問を担うのか (2023/11/02、AERA)

モーゼ・パーク!?に行ってみた

10月23日(月)、仕事で富山に来たので、空いた時間を使って、お隣の石川県の宝達(正確には羽咋郡宝達志水町)まで足を延ばし、「モーゼパーク」を訪れました。このレムリアでも、「日本の神話・伝承」の中で、「モーゼの墓」について紹介しましたが、その時は、聞いたり、調べたりしただけの内容でしたが、実際、フィールドワークして、初めて、日本にある伝承の一つとしてのモーゼ伝説について、自信をもってお伝えできるという気になりました。

さて、宝達山の麓にある「モーゼパーク」のモーゼの墓が、本当にモーゼの墓なのか、どうかとかいうことが問題なのではなく、モーセ伝説を通して、日本という国の懐の深さを感じることができた(異文化でも何でも受け入れてしまう)ことが有意義でした。とくに、モーゼパークもよかったのですが、宝達山そのものが霊山であり、神の山であると思いました。山全体から発せられているオーラのようなものを感じ、まさにパワースポットでした。モーゼパーク内でも「沐浴」できて、リフレッシュできました。また、パーク内のモーゼの墓の場所から見ることができた日本海も美しかったです。

モーゼパークは現在、自治体が管理しているとのことですが、願わくば、公園の整備に予算をもう少し投じていただければ、もっと来訪者が増えると思いました。

翌24日は、「モーゼの墓」の論拠となっている竹内文書と密接な関係のある、御皇城山(呉羽山)の「皇祖皇太神宮」(富山市金屋)に参拝しました。皇祖皇太神宮については、また改めて投稿記事にしてみたいと思います。

モーセ伝説の詳細や竹内文書については既に以下の記事を書いているので読んでみて下さい。

処理水放出をめぐる聞き捨てならぬ中国の日本批判

福島の処理水放出に関して、中国からの言われない政治攻勢がエスカレートしている。かつ、共産党政府によって、「洗脳」された14億の中国国民が、政府の主張を正しいと思い込み、その一部の直情的な中国国民が、日本に対する根拠のない批判とデマを猛烈に沸き上がっている。一人の日本人として、善良な中国の人々に、「事実」を知ってもらいたい。

☆★☆★☆★☆★

国際原子力機関(IAEA)は、福島原発の処理水が「国際安全基準に合致している」という報告書を公表しているにも拘わらず、中国外務省は処理水を「核汚染水」と呼び、「日本政府は国内外の声を無視し、世界の海洋環境と人類の健康を損なうリスクを無視し、放出計画を頑なに進めている」と批判した。また、それ以前にも、中国の報道官は「一方的に福島原発事故の汚染水を海洋放出すると日本が決定したことは、無責任の極みであり、国際社会の公共の健康と安全や周辺諸国の人々の切実な利益を損ねる」と発言した。

- 処理水と汚染水は違う!

中国は、日本が放出する処理水を「核汚染水」と呼んでいるが、「汚染水」と「処理水」は科学的に違う。原発事故により、高濃度の放射性物質を含んだ『汚染水』が発生したが、その汚染水の放射性物質の濃度を低減する浄化処理を行ったものを『処理水』と呼ぶ。ただし、完全に浄化しきれない放射性物質がトリチウムといわれる物質で、海水で大幅に希釈し、国の定めた安全基準を満たす状態に薄めてから放出される。中国の首相は、G20サミットの場で「核汚染水」と言ったが、この違いをわかっているのかと国際社会ではその常識の有無を疑われるかもしれない。

- 中国が原発から垂れ流す大量の放射性物質

中国は、日本の処理水放出を、「無責任」とか、「世界の海洋環境と人類の健康を損なうリスクを無視している」とか批判するが、中国もまた、原子力施設から出るトリチウムを含んだ水を海洋などに放出していることを、中国14億人のうち何人が知られているのだろうか?しかも、日本は年間最大22兆ベクレルのトリチウムを含んだ処理水を海洋放出していく計画だが、中国では2021年だけで東シナ海に面した秦山原発(浙江省)が218兆ベクレルのトリチウムを海洋放出。福建省の寧徳原発は約102兆ベクレル、南シナ海に面した広東省・陽江原発は約112兆ベクレルを放出しているとされる。しかも、近隣諸国への通告はなされていない。

これは、読売新聞が6月23日、「中国の複数原発がトリチウム放出、福島「処理水」の最大6.5倍……周辺国に説明なしか」と報じたのだが、記事によれば、日本が海洋放出を決定する以前から、国内の4つの原発が日本の年間放出予定量の約4〜7倍のトリチウムを含んだ処理水を、近隣国に説明も承諾も得ずに放出していたという。

先に紹介した中国外務省と報道官の発言をそのまま中国にお返しすれば、「中国政府は国内外に知らせることなく、世界の海洋環境と人類の健康を損なうリスクを無視し、大量の放射性物質を含んだ処理水の放出を行っている」、「中国政府が、一方的に大量の放射性物質を含んだ処理水を海洋放出していることは、無責任の極みであり、国際社会の公共の健康と安全や周辺諸国の人々の切実な利益を損ねる」。

- 日本の水産物に対する輸入禁止措置

また、中国は、福島、宮城、茨城、東京、千葉など日本の10都県からの水産物輸入を禁止しただけでなく、処理水の海洋放出が始まった日には、日本産水産物の全面的な輸入停止に踏み切った。

これに対して言えることは、中国が日本よりはるかに大量のトリチウムを海洋放出しているなら、中国産水産物の全面的な輸入禁止処分を近隣諸国から受けても仕方あるまい。中国の放射性物質にまみれた中国産水産物こそ、規制の対象となるべきである。

今回の記事の中で、中国が大量の放射性物質を含んだ処理水を海洋放出していることを知って、やはり、原発は廃止するべきであるという認識を深めた次第である。

<参考>

<参照>

中国・韓国で沸き上がる日本への根拠ない批判とデマ 一方で中国は日本の20倍の放射性物質放出

(2023.8.7 Newsポストセブン)

中国の原発から福島を大きく上回る放射性物質を含む処理水放出 日本に入ってくる中国産水産物は大丈夫か

(2023.06.29 19:00女性セブン)

迫りくる福島第一原発処理水の海洋放出

近づく福島第一原発の処理水の海洋放出を巡って、大きな議論が巻き起こっている。トリチウムの安全性の問題に加えて、中国や韓国野党の反対意見も根強く、対応を誤れば、被害実態のない「風評被害」によって、東北の農林水産品は打撃を受ける可能性もある。

IAEAからお墨付き

国際原子力機関(IAEA)は2023年7月4日、東京電力福島第一原子力発電所の処理水放出を巡る日本政府の計画について「国際的な安全基準と合致している」との報告書を発表しました。これを受け、政府は8月にも海洋放出を開始する方針です。

政府は2021年、福島第一原発の処理水を海へ放出することを決め、計画の安全性に関する包括的な検証をIAEAに求めていました。今回のIAEAの報告書はこれに対する回答でした。加えて、原子力規制委員会も7月7日付で一連の設備に使用前の検査に「合格」したことを示す終了証を東電に交付した。この結果、政府による放出に向けた安全性の評価作業は全て完了、具体的な放出日程の調整を進める段階に辿り着いた。

日本のメディアは総じて、事故処理を進めざるを得ない状況がある以上、海洋放出を容認する以外の選択肢がないとして、処理水(処理済み汚染水)の海洋放出を進めるのはやむを得ないと肯定的な立場である。

処理水放出計画の内容

処理水(処理済み汚染水)は、福島第一原発にたまった水から、トリチウム以外の放射性物質(ストロンチウムやセシウムなど)を除去している。このトリチウムは自然界にも存在し、基準値以下に濃度を薄めて海に放出することは国際的に認められている。実際に海外の原発でも行われており、日本政府と東電は、海水で希釈してから海底トンネルを通じて沖合に放出することにしている。

具体的には、まず、ALPSと名付けられた多核種除去設備を使い、ストロンチウムやセシウムといった放射性物質の大半を国の規制基準を下回るまで取り除く。技術的に除去が難しいトリチウムの残った処理済みの汚染水は、約2か月かけて、放射性物質が十分に除去されているか確認する工程も設けられている。

そのうえで、処理済み汚染水を希釈施設に移し、この施設では、海水で処理済み汚染水を100倍に薄める。これにより、トリチウムの濃度を1リットルあたり1500ベクレル未満に下げる。この濃度は、世界保健機関(WHO)が定めている飲料水の基準の7分の1程度という。そして、海底トンネルを通じて沖合1キロメートルの海面下12メートル地点に設けた放出口から処理済み汚染水を投棄する。

最後に、処理済み汚染水の放出量にも上限を設けており、1日あたりの最大放出量は500立方メートルに定められている。年換算で、トリチウムの放出量を22兆ベクレル未満に設定してある。濃度を国の規制基準の40分の1、世界保健機関(WHO)の飲料水基準の7分の1に希釈した上で流す計画だ。放出後には海水と混じり、さらに薄まっていく。加えて、放出口の周辺に設置したモニタリングポイントで、海水に含まれるトリチウム濃度を計測し続ける仕組みも構築しているという。

処理水放出の経緯

福島第一原発では原子力事故の結果、1~3号機の原子炉内にある燃料デブリの冷却に使った汚染水のほか、阿武隈山地の地下水脈から流れ込む大量の地下水の汚染もあり、大量の汚染水の発生が続いました。事故から2年あまりが経過した2013年夏、当時の安倍晋三総理は、東電任せにしていた対応を見直し、「国が対応していく」と方針転換を表明した。

ところが、政府が打ち出した具体策は、原発周辺への地下水の流入を防ぐ「凍土遮水壁」を建設するというものだった。建設には巨額の国費が投入されたものの、その効果は十分な検証が行われないままとなっている。結果として、原発の敷地内に設置された1000を超すタンクに汚染水が貯蔵されてきたが、来年中にも貯蔵容量が満杯になるとされている。その処理費用は膨らみ、2019年春に公表された専門家の試算によると、福島第一原発事故の処理に必要な「廃炉・汚染水処理」の費用は51兆円と、その2年前の試算に比べて約20兆円膨張していたことが明らかになった。

そうした中で、凍土壁に代わって、増え続ける汚染水の処理策の切り札として浮上したのが、処理済みの汚染水を希釈して海洋に放出する策だった。

トリチウムの安全性

処理水に含まれるトリチウムは、自然界にも存在し、通常の原発稼働の際にも排出されるものだ。トリチウムの除去は技術的に難しく、海外でも基準値以下に薄めてから海洋や大気中に放出しており、国際的に認められている。実際、処理水水準のごく微量であれば、人体に影響を与えないことで知られている。今回放出される予定の処理水による放射線影響は、自然界で人間が1年間に受ける放射線量2.1ミリシーベルトの10万分の1未満でしかないレベルに薄めたもので、健康への影響はないとされる。

しかし、トリチウムの影響について、政府は「水と同じ性質を持つため、人や生物への濃縮は確認されていない」とも言っているが、次のような内部被ばくのリスクを問題視する専門家も多い。

- トリチウムの半減期は3年で、リスクが相当低くなるまでに100年以上かかる。体内に取り込まれたトリチウムが半分になるまでには10日程度かかるという。しかし、トリチウムが有機化合物中の水素と置き換わり、食物を通して、有機結合型トリチウムなど人体を構成する物質と置き換わったときには体内にとどまる期間が長くなり、近くの細胞に影響を与える。

- 放つエネルギーは非常に低いものの、トリチウムが、体内に存在する間に、DNAを構成する水素と置き換わった場合には被ばくの影響が強くなったり、トリチウムがヘリウムに壊変したときにDNAが破損する(遺伝子を傷つけ続ける)恐れがある

また、他の放射性核種が残存するという問題も指摘されている。タンク水(トリチウム水)89万トンのうち8割強である約75万トンについて、トリチウム以外ににも、残存している主たる核種は、ストロンチウム90、セシウム137、セシウム134、コバルト60、アンチモン125、ルテニウム106、ヨウ素129、テクネチウム99などの核種が残存している。

2018年8月の東電の発表では、トリチウム水に基準を超える(告示濃度比総和で1を上回る)ストロンチウム90やヨウ素129などの放射性核種が含まれていることが発覚した。告示濃度比が最も高かったのはストロンチウム90で最大19,909倍だったという。ヨウ素129(I-129)、ルテニウム106(Ru-106)、テクネチウム99(Tc-99)なども基準値を超えていたと報じられた。東電は海洋放出する場合は二次処理を行い、これらの放射線核種も基準以下にするとしているが、「二次処理」を行ったとしても、放射性物質は残留する。「二次処理」の効果や、残留する放射性物質の最新の総量を示されなければならない。

そもそも、トリチウムの除去は技術的に難しいとして、トリチウムを分離させるという選択肢はないとしているが、実際にトリチウム分離はアメリカなどで行われており、トリチウム分離技術は存在しているらしい。

こうした背景もあってか、今回の日本の処理水放出について、近隣諸国から反対の声が上がっているが、それはそれでまた別の視点から考えなければならない。

執拗に反対する中国

中国政府は、「(日本は)国際社会と十分な協議をしていない。身勝手で傲慢だ」、「日本は核汚染水の放出計画の強行をやめ、責任ある方法で処理するよう改めて強く求める」などと日本政府の計画を批判しただけでなく、「国民の健康と食品の安全を確保するため、海洋環境の監視や輸入水産品などの検査を強化する」と述べ、日本からの農水産物の輸入検査を強化する構えを見せた。

さらに、中国外務省は、国際原子力機関(IAEA)に対しても、東京電力福島第1原発処理水の海洋放出を認めないよう要求し、「核汚染水を海に流すという日本の間違った行為を支持してはいけない」、「核汚染のリスクを世界に転嫁するのは不道徳であり違法だ」とコメントしている。加えて、中国国営メディアも、IAEAの報告書が汚染水を海洋に放出する「許可証」であってはならないと反対の立場を強調した。

こうした度が過ぎた中国の非科学的な批判の繰り返しは、処理水問題を政治利用し、日本のクレディビリティ(信頼性)を貶めようとしている中国の政治的意図がありありと伺える。

それどころか、中国は、自国のトリチウムを含む排水の海洋への大量放出の事実を棚上げして、日本批判を続けていることを国際社会は知るべきであろう。経済産業省によると、秦山第3原発では2021年のトリチウムの海洋放出が143兆ベクレルと、福島第一原発の年間計画22兆ベクレル未満に対して6.5倍のトリチウムを放出している。ほかにも、陽江原発は5倍、紅沿河原発は4倍(90兆ベクレル)である。

このように、中国は、機会があれば日本の弱体化を図ろうとする反日国家と言わざるをえない。「人に厳しく、己に甘い」姿勢は、放出反対のトーンを上げれば上げるほど国際社会の嘲笑の的になる。

原発処理水と地球環境

トリチウムの海洋放出に関しては、中国以外の国をみても、韓国では月城原発が3.2倍、古里原発が2.2倍と試算されている。欧米では、フランスのラ・アーグ再処理施設が454.5倍、カナダのブルースA、B原発は54倍、英国のヘイシャム2原発は14.7倍とけた違いに数字がさらに跳ね上がる。

こうしてみると、原発というのは、地球環境の観点からいえば、ないことに越したことはない。健康に問題ないといっても、海を汚染し続けることは間違いないからだ。原発事故によって生まれた東北の農林水産品に対する「風評被害」という負の連鎖を完全に断ち切るためにも、改めて原発ゼロを問いたい。

<参照>

日本の「処理済み汚染水」海洋放出に猛反発する中国の「ヤバすぎる矛盾」…国際世論が知らない「中国の真実」

(2023.07.11、現代ビジネス)

原発処理水の海洋放出、国際基準に合致とIAEA 岸田首相に報告書

(7月4日 ロイター)

トリチウム放出量、中国では福島第1の6・5倍の原発も 欧米は桁違い

(2023/7/4 産経新聞)

「通常時、韓国は福島第一原発より14倍多いトリチウムを放出」復興副大臣の激しい義憤

(2023.3.9 Diamond Online)

東電が汚染水を海に流してはいけない4つの理由

(2019-07-23 グリーンピース)

5類になった新型コロナ、ワクチンの影響はこれから!?

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」としていましたが、季節性インフルエンザ等と同じ「5類感染症」に変更されました。今後、新型コロナウイルスが収束に向かっていくことが望まれますが、ワクチンの影響がこれからでてくる可能性もあります。

女子中学生の不可解な死

まず、そうした中、今月、ワクチン接種後の死亡事件について再びショッキングなニュースがありました。毎日放送MBSニュースとNHKニュースwebの記事からの抜粋です。

―――――

去年、新型コロナワクチンの接種後に死亡した14歳の女子中学生について、司法解剖を行った徳島大学の教授らが「死因はワクチン接種に関連する心筋炎と心外膜炎である」とする論文を発表したことがわかりました。

徳島大学によりますと、去年8月に当時中学3年の14歳の女子中学生がファイザー製の新型コロナワクチンの3回目を接種しました。その翌日に37.9℃の発熱がありましたが、夕方には熱が下がったため、そのまま就寝しました。しかし翌朝、心肺停止の状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。女子生徒は、1回目の接種後は「発熱がなく腕の痛み」、2回目は「接種翌日に38℃未満の発熱」があったということです。

徳島県警は「健康な10代の女性が突然亡くなるのはおかしい」として、死因を調べるために徳島大学に司法解剖を依頼。解剖した医師らは、女子中学生に基礎疾患やウイルス感染などが無く本質的に健康で、中学の運動クラブで活動する生徒だったにもかかわらず、肺や肝臓など全身の臓器に炎症が起きていて、心筋炎と心外膜炎もみられたということです。(女子中学生に)ウイルスの感染や自己免疫疾患がなかったことなどから「死因はワクチン接種に関連する心筋炎と心外膜炎である」と結論づけたということです。

ワクチンの接種後に亡くなったケースについては、医療機関などから報告を受け、専門機関が因果関係を評価したうえで、厚生労働省の専門家部会で検討が行われますが、ほとんどが情報不足などで評価不能とされていて、これまでに「因果関係が否定できない」と認められたのは、去年11月に亡くなった42歳の女性の1人です。

これとは別に、健康被害を救済する制度の枠組みで、厚生労働省は接種が原因で死亡した可能性が否定できないとして、53人に対し死亡一時金などの支給を認めています。

―――――

ワクチンの有効性も安全性も2023年5月まで不明!

ワクチンの安全性については、株式会社ゆうネットが、2021年11月30日の西日本新聞をはじめ地方紙から全国紙まで約30紙に意見広告を出した「厚労省ホームページなどから『未成年接種』を考える」が示唆に富むものです。掲載料として2億5000万円を使った(ネットでの寄付を募り、2億円もの寄付を得て実現した)と言われています。この意見広告の中から、これから私たちが注意しておくべき内容について抜粋します(太字は筆者)。

――――――

今回のワクチンが人体に用いるのが初めてであり、有効性も安全性も2023年5月まで不明(ファイザー)の「臨床試験中の実験試薬」である。それは、人体への長期的な影響が誰にも予見できないことを意味する。

河野太郎元ワクチン担当大臣は、自身のブログで「治験が省略されることなく実施され」、「長期的な安全性について特段の不安があることはありません」と断言している。ところが事実は違っていて、厚労省は「審議結果報告書」の中で、「接種後長期の十分な安全性データが得られていないことには留意が必要である」と記載している。ワクチンの安全性を確認する手続きを特例承認で省略してしまったため、厚労省も今後数年に渡って何が起きるか分からないまま接種を推し進めているのが現状だ。

ワクチンが生殖機能に及ぼす影響についても注意が必要だ。厚労省ホームページには、「不妊にならない」との記載は一言もなく、ただ「現時点では、ワクチン接種が不妊の原因になるという科学的な根拠は報告されていません」と書かれているだけだ。

これについて前出の井上正康大阪市立大学名誉教授は「ワクチン接種は始まったばかりのため、不妊の根拠が報告されるとしたら、これから数年〜数十年後のことである。何らかの異変や有害事象が起こる可能性は否定できない。臨床試験中の実験試薬とはそういうものであり、動物実験で危険性が示唆されている治験薬を生殖世代に接種すること自体、極めて非常識である」と警鐘を鳴らし続けている。

―――――――

これらの事実は、政府、マスコミから知らされてきませんでした。もっともショッキングであったことは、今回のワクチンが、有効性も安全性も2023年5月まで不明な「臨床試験中の実験試薬」であるということです。ファイザーはこの臨床試験の結果を正しく報告してくれるのでしょうか?

<関連投稿>

<参考>

女子中学生の死は『新型コロナワクチン接種と因果関係あり』司法解剖した医師らが結論

(2023/05/24 MBSニュース)

ワクチン接種後死亡の女子中学生 「ワクチン接種に関連」論文

(2023年5月24日 NHKニュースweb)

「厚労省ホームページなどから『未成年接種』を考える」

(2022年2月23日 日本経済新聞広告記事)

偏った日本の食品表示規制の現実

前回の 消されていく「遺伝子組み換えでない」表示 の投稿で、2023年4月から、大豆ととうもろこしに関して、意図せざる遺伝子組み換え食品の混入が検出限界値(約0.01〜0.1%)未満でないと『遺伝子組換えでない』と表示できなくなったというニュースを解説しました。今回は、日本の食品表示の制度についてまとめました。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★

食品表示には、①遺伝子組み換え原料を使っている場合に「遺伝子組み換え作物を使っている(「遺伝子組換え不分別」)と表示する義務があるものと、②遺伝子組み換え作物は一切使っていません(「遺伝子組換えでない」)ということを積極的に表示する2種類があります。

遺伝子組み換え作物を作る側の表示

これまでの政府の対応は、明らかに、①の遺伝子組み換え原料を使っているメーカーにとっては有利な規制になっています。たとえば、ニュース報道によれば、日本では食品で遺伝子組み換え表示が義務付けられるのは、遺伝子組み換え食品原料が全体の5%超え、かつ使われている上位3位の原料までが対象となる(5%以上使っていても、上位3位に入らないものは書かなくていい)そうです。さらに、上位3位だけ非遺伝子組み換えで、後はすべて遺伝子組み換えであったとしても遺伝子組み換え表示をしなくていいことになっているようです。

遺伝子組み換え作物を作らない側の表示

これに対して、「遺伝子組換えでない」という表示を積極的に行う食品メーカーに対して、不利な状況になっていることの一つが、「遺伝子組換えでない」表示がそもそも少ないということだと指摘されています。そう言われてみれば、「遺伝子組換えでない」と表示された食品は、納豆や豆腐、醤油くらいで意外に少ないのです。もっとも、醬油など一部の表示義務の対象外の食品は、これまで任意で「遺伝子組換えでない」と記載することは可能であった(今回の基準の変更でそれも難しくなると見られている)。

現行制度では、「遺伝子組換え」の表示義務の対象は、大豆、トウモロコシ、ジャガイモ、菜種、綿実、アルファルファ、テンサイ、パパイヤ、カラシナの9農産物と、これらを原材料とした、味噌やポテトスナックなど33の加工食品群です。なお、今回の表示義務の変更は、大豆ととうもろこしが対象で、これら以外の表示義務のある農作物については、現在も混入率の定めはなく、今後も混入が認められない場合のみ「遺伝子組換えでない」と表示されることになります。

不公平な食品表示規制

「遺伝子組換え」の表示義務の対象食品以外の食品には「遺伝子組換えでない」という表示を政府が許していません。サラダ油、醤油から米や小麦、家畜の飼料に至るまで、表示義務はありません(表示してはならない)。

「遺伝子組換え」の表示義務の対象外の食品の中で、特に問題視されているのが、米や小麦についてです。なぜ、米や小麦について「遺伝子組換えでない」という表示をすることを許していないかと言えば、ニュース報道によれば、日本で流通している米に遺伝子組み換えのものはないから、わざわざ「遺伝子組換えでない」という表示をしてしまうと、あたかもその食品が優良であるかのように消費者に錯覚させる(「優良誤認」という)ことになるとして許さない」のだそうです。

官僚らしい論法であり、①の遺伝子組み換え原料を使っているメーカーが不利になることに対応した処置であることがわかります。今回の基準改定も、「遺伝子組換えでない」という表示をすることによって、遺伝子組み換え原料を使わないように努力している側だけを厳しくするというものだと言えるでしょう。

<参照>

<参考>

「遺伝子組換えでない」の表示が消える!4月からの「遺伝子組み換え食品」見抜き方

(2023/03/29 『女性自身』編集部)

消える?「遺伝子組換えでない」食品表示

(2023年03月11日 OKシードニュース)

消されていく「遺伝子組み換えでない」表示

日本の食品から「遺伝子組換えでない」という表示が、2023年4月以降、ほぼ消えることになってしまうかもしれません。これまで、大豆やとうもろこしを原料とした食品を製造するとき、意図せざる遺伝子組み換え食品の混入が5%未満であれば『遺伝子組換えでない』と表示できました。

しかし今年の4月からは、検出限界値(約0.01〜0.1%)未満でないと『遺伝子組換えでない』と表示できなくなりました。基準の数値が厳しくなるのならいいのではないかと思われがちですが、、逆に、遺伝子組み換えでないものを求めることがより難しくなってしまったのです。どういうことでしょうか?

☆★☆★☆★☆★☆★☆★

不可解な食品表示基準の変更

『遺伝子組換え表示制度』については、2017年から消費者庁が『遺伝子組換え表示制度に関する検討会』を開いて議論した結果、実は、2018年に表示基準変更が決定、2019年4月の内閣府令により、今年の4月1日から、5年の経過措置を経て実施となったのでした。

この過程で、日本の消費者団体は、5%以下という甘い基準を海外で多い1%以下というものに変更してほえしいと要望してきたそうです。

現在、日本では多くの食材を米国などからの輸入に頼っています。特に、遺伝子組み換え表示の対象となっている大豆やとうもろこしの約9割をアメリカやカナダなど海外から輸入しており、そのほとんどが遺伝子組み換えです(これまで『遺伝子組換えでない』と表示していた大半は輸入原料)。

「遺伝子組換えでない」と表示している食品メーカーによれば、船やサイロ、そして製造過程などで、製造ラインを分ける「分別管理」をしても、輸送時に使用する船や大型サイロやパイプは常に洗浄しているわけではないため遺伝子組み換え原料が混入する可能性が完全なゼロにはならず、1%は混入してしまうそうなのです。

しかし、逆の言い方をすれば、分別管理によって、意図せざる遺伝子組み換え原料が混入する割合はせいぜい1%程度で、99%遺伝子組み換えでないものが確保できるといえます。

ですから、今回の改定で、混入許容割合を、消費者団体の要望通り「1%未満」に設定してくれれば、私たち消費者はこれまで以上に「遺伝子組換えでない」安全な食品を購入できたわけですが、それを、消費者庁は「約0.01〜0.1%未満」と改定したしまったのです。

「遺伝子組み換えでない」表示ができなくなる…

「遺伝子組換えでない」食品を提供してきた食品メーカーは、分別管理を行い、ほぼ1%以下の「意図せざる混入率」で管理していた(最大限の企業努力で1%までは可能)のですが、今回、消費者庁から「約0.01〜0.1%未満」を要求され、この検出限界値未満にするのは極めて難しくなってしまいました。これは、「遺伝子組換えでない」という表示を事実上、禁じられたに等しいことを意味します。

遺伝子組み換えでない大豆やトウモロコシを確保するためには特別の管理(IPハンドリング)をして費用をかけなければならないため、高いコストがかかるそうです。このような大変な管理を行って非遺伝子組み換え原料で食品を作ったとしても「遺伝子組換えでない」という表示が許されなくなってしまうとなれば、もう「遺伝子組み換えでない」作物をつくることを止める食品メーカーでてくることが懸念されます。

政治的決定だったか?

こうした食品表示ルールは、「食品表示法」で定められており消費者庁が管轄していますが、その消費者庁は、消費者からあったという〈(混入の基準値は)低ければ低い方がいい〉という意見に従う形で決定したと言っているそうですが、これがどうも詭弁に聞こえてしまいます。

世界の消費者が表示に基づき、遺伝子組み換えでない食品を選ぶようになった結果、遺伝子組み換え作物の栽培は2015年を境に拡大が止まったと言われています。そこで、遺伝子組み換え作物を輸出して儲かりたい、世界でわずか数社のタネを独占している遺伝子組み換え企業(穀物メジャー)やそれと密接な食品企業やその国の政府からの圧力があったのではないかと疑われます。

消費者庁としては、いつものように外圧に屈しながら、日本の良心的な食品メーカーや消費者団体には、あなた達の(基準を厳しくするという)要求の答えましたと言っているようないやらしさを感じてしまいます。

私たちに出来ることとは?

今後、従来の「遺伝子組換えでない」食品には、「遺伝子組み換え混入防止管理済」、「分別生産流通管理済み」、「IPハンドリング済み」、「IP管理済み」という文言であれば表示することは許容されるそうですので、これらの記載があるものを選ぶことが望まれます。

または、国産のものを選ぶか、有機農産物を選ぶことですね。国産品には遺伝子組み換えのものはなく、有機農産物はJAS(日本農林規格)によって「遺伝子組換え技術を使用しない」が認証の条件になっているからです。

次回は、食品表示の制度についてもう少し詳細に説明した投稿記事をだしたいと思います。また、今回の食品表示に関する次の関連投稿投稿記事も参照してみてください。

<参照>

<参考>

「遺伝子組換えでない」の表示が消える!4月からの「遺伝子組み換え食品」見抜き方

(2023/03/29 『女性自身』編集部)

消える?「遺伝子組換えでない」食品表示

(2023年03月11日 OKシードニュース)