処理水放出をめぐる聞き捨てならぬ中国の日本批判

福島の処理水放出に関して、中国からの言われない政治攻勢がエスカレートしている。かつ、共産党政府によって、「洗脳」された14億の中国国民が、政府の主張を正しいと思い込み、その一部の直情的な中国国民が、日本に対する根拠のない批判とデマを猛烈に沸き上がっている。一人の日本人として、善良な中国の人々に、「事実」を知ってもらいたい。

☆★☆★☆★☆★

国際原子力機関(IAEA)は、福島原発の処理水が「国際安全基準に合致している」という報告書を公表しているにも拘わらず、中国外務省は処理水を「核汚染水」と呼び、「日本政府は国内外の声を無視し、世界の海洋環境と人類の健康を損なうリスクを無視し、放出計画を頑なに進めている」と批判した。また、それ以前にも、中国の報道官は「一方的に福島原発事故の汚染水を海洋放出すると日本が決定したことは、無責任の極みであり、国際社会の公共の健康と安全や周辺諸国の人々の切実な利益を損ねる」と発言した。

- 処理水と汚染水は違う!

中国は、日本が放出する処理水を「核汚染水」と呼んでいるが、「汚染水」と「処理水」は科学的に違う。原発事故により、高濃度の放射性物質を含んだ『汚染水』が発生したが、その汚染水の放射性物質の濃度を低減する浄化処理を行ったものを『処理水』と呼ぶ。ただし、完全に浄化しきれない放射性物質がトリチウムといわれる物質で、海水で大幅に希釈し、国の定めた安全基準を満たす状態に薄めてから放出される。中国の首相は、G20サミットの場で「核汚染水」と言ったが、この違いをわかっているのかと国際社会ではその常識の有無を疑われるかもしれない。

- 中国が原発から垂れ流す大量の放射性物質

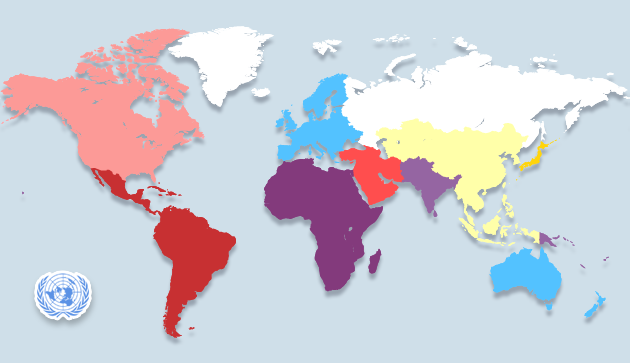

中国は、日本の処理水放出を、「無責任」とか、「世界の海洋環境と人類の健康を損なうリスクを無視している」とか批判するが、中国もまた、原子力施設から出るトリチウムを含んだ水を海洋などに放出していることを、中国14億人のうち何人が知られているのだろうか?しかも、日本は年間最大22兆ベクレルのトリチウムを含んだ処理水を海洋放出していく計画だが、中国では2021年だけで東シナ海に面した秦山原発(浙江省)が218兆ベクレルのトリチウムを海洋放出。福建省の寧徳原発は約102兆ベクレル、南シナ海に面した広東省・陽江原発は約112兆ベクレルを放出しているとされる。しかも、近隣諸国への通告はなされていない。

これは、読売新聞が6月23日、「中国の複数原発がトリチウム放出、福島「処理水」の最大6.5倍……周辺国に説明なしか」と報じたのだが、記事によれば、日本が海洋放出を決定する以前から、国内の4つの原発が日本の年間放出予定量の約4〜7倍のトリチウムを含んだ処理水を、近隣国に説明も承諾も得ずに放出していたという。

先に紹介した中国外務省と報道官の発言をそのまま中国にお返しすれば、「中国政府は国内外に知らせることなく、世界の海洋環境と人類の健康を損なうリスクを無視し、大量の放射性物質を含んだ処理水の放出を行っている」、「中国政府が、一方的に大量の放射性物質を含んだ処理水を海洋放出していることは、無責任の極みであり、国際社会の公共の健康と安全や周辺諸国の人々の切実な利益を損ねる」。

- 日本の水産物に対する輸入禁止措置

また、中国は、福島、宮城、茨城、東京、千葉など日本の10都県からの水産物輸入を禁止しただけでなく、処理水の海洋放出が始まった日には、日本産水産物の全面的な輸入停止に踏み切った。

これに対して言えることは、中国が日本よりはるかに大量のトリチウムを海洋放出しているなら、中国産水産物の全面的な輸入禁止処分を近隣諸国から受けても仕方あるまい。中国の放射性物質にまみれた中国産水産物こそ、規制の対象となるべきである。

今回の記事の中で、中国が大量の放射性物質を含んだ処理水を海洋放出していることを知って、やはり、原発は廃止するべきであるという認識を深めた次第である。

<参考>

<参照>

中国・韓国で沸き上がる日本への根拠ない批判とデマ 一方で中国は日本の20倍の放射性物質放出

(2023.8.7 Newsポストセブン)

中国の原発から福島を大きく上回る放射性物質を含む処理水放出 日本に入ってくる中国産水産物は大丈夫か

(2023.06.29 19:00女性セブン)

迫りくる福島第一原発処理水の海洋放出

近づく福島第一原発の処理水の海洋放出を巡って、大きな議論が巻き起こっている。トリチウムの安全性の問題に加えて、中国や韓国野党の反対意見も根強く、対応を誤れば、被害実態のない「風評被害」によって、東北の農林水産品は打撃を受ける可能性もある。

IAEAからお墨付き

国際原子力機関(IAEA)は2023年7月4日、東京電力福島第一原子力発電所の処理水放出を巡る日本政府の計画について「国際的な安全基準と合致している」との報告書を発表しました。これを受け、政府は8月にも海洋放出を開始する方針です。

政府は2021年、福島第一原発の処理水を海へ放出することを決め、計画の安全性に関する包括的な検証をIAEAに求めていました。今回のIAEAの報告書はこれに対する回答でした。加えて、原子力規制委員会も7月7日付で一連の設備に使用前の検査に「合格」したことを示す終了証を東電に交付した。この結果、政府による放出に向けた安全性の評価作業は全て完了、具体的な放出日程の調整を進める段階に辿り着いた。

日本のメディアは総じて、事故処理を進めざるを得ない状況がある以上、海洋放出を容認する以外の選択肢がないとして、処理水(処理済み汚染水)の海洋放出を進めるのはやむを得ないと肯定的な立場である。

処理水放出計画の内容

処理水(処理済み汚染水)は、福島第一原発にたまった水から、トリチウム以外の放射性物質(ストロンチウムやセシウムなど)を除去している。このトリチウムは自然界にも存在し、基準値以下に濃度を薄めて海に放出することは国際的に認められている。実際に海外の原発でも行われており、日本政府と東電は、海水で希釈してから海底トンネルを通じて沖合に放出することにしている。

具体的には、まず、ALPSと名付けられた多核種除去設備を使い、ストロンチウムやセシウムといった放射性物質の大半を国の規制基準を下回るまで取り除く。技術的に除去が難しいトリチウムの残った処理済みの汚染水は、約2か月かけて、放射性物質が十分に除去されているか確認する工程も設けられている。

そのうえで、処理済み汚染水を希釈施設に移し、この施設では、海水で処理済み汚染水を100倍に薄める。これにより、トリチウムの濃度を1リットルあたり1500ベクレル未満に下げる。この濃度は、世界保健機関(WHO)が定めている飲料水の基準の7分の1程度という。そして、海底トンネルを通じて沖合1キロメートルの海面下12メートル地点に設けた放出口から処理済み汚染水を投棄する。

最後に、処理済み汚染水の放出量にも上限を設けており、1日あたりの最大放出量は500立方メートルに定められている。年換算で、トリチウムの放出量を22兆ベクレル未満に設定してある。濃度を国の規制基準の40分の1、世界保健機関(WHO)の飲料水基準の7分の1に希釈した上で流す計画だ。放出後には海水と混じり、さらに薄まっていく。加えて、放出口の周辺に設置したモニタリングポイントで、海水に含まれるトリチウム濃度を計測し続ける仕組みも構築しているという。

処理水放出の経緯

福島第一原発では原子力事故の結果、1~3号機の原子炉内にある燃料デブリの冷却に使った汚染水のほか、阿武隈山地の地下水脈から流れ込む大量の地下水の汚染もあり、大量の汚染水の発生が続いました。事故から2年あまりが経過した2013年夏、当時の安倍晋三総理は、東電任せにしていた対応を見直し、「国が対応していく」と方針転換を表明した。

ところが、政府が打ち出した具体策は、原発周辺への地下水の流入を防ぐ「凍土遮水壁」を建設するというものだった。建設には巨額の国費が投入されたものの、その効果は十分な検証が行われないままとなっている。結果として、原発の敷地内に設置された1000を超すタンクに汚染水が貯蔵されてきたが、来年中にも貯蔵容量が満杯になるとされている。その処理費用は膨らみ、2019年春に公表された専門家の試算によると、福島第一原発事故の処理に必要な「廃炉・汚染水処理」の費用は51兆円と、その2年前の試算に比べて約20兆円膨張していたことが明らかになった。

そうした中で、凍土壁に代わって、増え続ける汚染水の処理策の切り札として浮上したのが、処理済みの汚染水を希釈して海洋に放出する策だった。

トリチウムの安全性

処理水に含まれるトリチウムは、自然界にも存在し、通常の原発稼働の際にも排出されるものだ。トリチウムの除去は技術的に難しく、海外でも基準値以下に薄めてから海洋や大気中に放出しており、国際的に認められている。実際、処理水水準のごく微量であれば、人体に影響を与えないことで知られている。今回放出される予定の処理水による放射線影響は、自然界で人間が1年間に受ける放射線量2.1ミリシーベルトの10万分の1未満でしかないレベルに薄めたもので、健康への影響はないとされる。

しかし、トリチウムの影響について、政府は「水と同じ性質を持つため、人や生物への濃縮は確認されていない」とも言っているが、次のような内部被ばくのリスクを問題視する専門家も多い。

- トリチウムの半減期は3年で、リスクが相当低くなるまでに100年以上かかる。体内に取り込まれたトリチウムが半分になるまでには10日程度かかるという。しかし、トリチウムが有機化合物中の水素と置き換わり、食物を通して、有機結合型トリチウムなど人体を構成する物質と置き換わったときには体内にとどまる期間が長くなり、近くの細胞に影響を与える。

- 放つエネルギーは非常に低いものの、トリチウムが、体内に存在する間に、DNAを構成する水素と置き換わった場合には被ばくの影響が強くなったり、トリチウムがヘリウムに壊変したときにDNAが破損する(遺伝子を傷つけ続ける)恐れがある

また、他の放射性核種が残存するという問題も指摘されている。タンク水(トリチウム水)89万トンのうち8割強である約75万トンについて、トリチウム以外ににも、残存している主たる核種は、ストロンチウム90、セシウム137、セシウム134、コバルト60、アンチモン125、ルテニウム106、ヨウ素129、テクネチウム99などの核種が残存している。

2018年8月の東電の発表では、トリチウム水に基準を超える(告示濃度比総和で1を上回る)ストロンチウム90やヨウ素129などの放射性核種が含まれていることが発覚した。告示濃度比が最も高かったのはストロンチウム90で最大19,909倍だったという。ヨウ素129(I-129)、ルテニウム106(Ru-106)、テクネチウム99(Tc-99)なども基準値を超えていたと報じられた。東電は海洋放出する場合は二次処理を行い、これらの放射線核種も基準以下にするとしているが、「二次処理」を行ったとしても、放射性物質は残留する。「二次処理」の効果や、残留する放射性物質の最新の総量を示されなければならない。

そもそも、トリチウムの除去は技術的に難しいとして、トリチウムを分離させるという選択肢はないとしているが、実際にトリチウム分離はアメリカなどで行われており、トリチウム分離技術は存在しているらしい。

こうした背景もあってか、今回の日本の処理水放出について、近隣諸国から反対の声が上がっているが、それはそれでまた別の視点から考えなければならない。

執拗に反対する中国

中国政府は、「(日本は)国際社会と十分な協議をしていない。身勝手で傲慢だ」、「日本は核汚染水の放出計画の強行をやめ、責任ある方法で処理するよう改めて強く求める」などと日本政府の計画を批判しただけでなく、「国民の健康と食品の安全を確保するため、海洋環境の監視や輸入水産品などの検査を強化する」と述べ、日本からの農水産物の輸入検査を強化する構えを見せた。

さらに、中国外務省は、国際原子力機関(IAEA)に対しても、東京電力福島第1原発処理水の海洋放出を認めないよう要求し、「核汚染水を海に流すという日本の間違った行為を支持してはいけない」、「核汚染のリスクを世界に転嫁するのは不道徳であり違法だ」とコメントしている。加えて、中国国営メディアも、IAEAの報告書が汚染水を海洋に放出する「許可証」であってはならないと反対の立場を強調した。

こうした度が過ぎた中国の非科学的な批判の繰り返しは、処理水問題を政治利用し、日本のクレディビリティ(信頼性)を貶めようとしている中国の政治的意図がありありと伺える。

それどころか、中国は、自国のトリチウムを含む排水の海洋への大量放出の事実を棚上げして、日本批判を続けていることを国際社会は知るべきであろう。経済産業省によると、秦山第3原発では2021年のトリチウムの海洋放出が143兆ベクレルと、福島第一原発の年間計画22兆ベクレル未満に対して6.5倍のトリチウムを放出している。ほかにも、陽江原発は5倍、紅沿河原発は4倍(90兆ベクレル)である。

このように、中国は、機会があれば日本の弱体化を図ろうとする反日国家と言わざるをえない。「人に厳しく、己に甘い」姿勢は、放出反対のトーンを上げれば上げるほど国際社会の嘲笑の的になる。

原発処理水と地球環境

トリチウムの海洋放出に関しては、中国以外の国をみても、韓国では月城原発が3.2倍、古里原発が2.2倍と試算されている。欧米では、フランスのラ・アーグ再処理施設が454.5倍、カナダのブルースA、B原発は54倍、英国のヘイシャム2原発は14.7倍とけた違いに数字がさらに跳ね上がる。

こうしてみると、原発というのは、地球環境の観点からいえば、ないことに越したことはない。健康に問題ないといっても、海を汚染し続けることは間違いないからだ。原発事故によって生まれた東北の農林水産品に対する「風評被害」という負の連鎖を完全に断ち切るためにも、改めて原発ゼロを問いたい。

<参照>

日本の「処理済み汚染水」海洋放出に猛反発する中国の「ヤバすぎる矛盾」…国際世論が知らない「中国の真実」

(2023.07.11、現代ビジネス)

原発処理水の海洋放出、国際基準に合致とIAEA 岸田首相に報告書

(7月4日 ロイター)

トリチウム放出量、中国では福島第1の6・5倍の原発も 欧米は桁違い

(2023/7/4 産経新聞)

「通常時、韓国は福島第一原発より14倍多いトリチウムを放出」復興副大臣の激しい義憤

(2023.3.9 Diamond Online)

東電が汚染水を海に流してはいけない4つの理由

(2019-07-23 グリーンピース)

福島原発「処理水」の海洋放出、本当に大丈夫か?

福島第1原発の処理水海洋放出の実施計画を、原子力規制委員会が正式に認可しました。この問題については、本HPの投稿記事「東日本大震災から11年、改めて問う原発ゼロ社会」でも触れましたが、2021年4月に、政府が決定した海洋放出計画にお墨付きが与えられた格好です。

――――――――

福島原発「処理水」の海洋放出を正式認可…海底トンネル建設、来春の開始目指す(2022/07/22、読売新聞)

東京電力福島第一原子力発電所で増え続ける「処理水」を海に放出する東電の計画について、原子力規制委員会は22日、安全性に問題はないとして正式に認可した。東電は今後、福島県と同原発が立地する同県大熊、双葉の両町から事前了解を得たうえで、海洋放出のための設備の本格工事に着手する。政府と東電は来春の放出開始を目指している。

東電の計画では、同原発から沖合約1キロ・メートルまで海底トンネルを建設し、その先端から処理水を放出する。放出前に海水で薄め、放射性物質トリチウム(三重水素)の濃度を国の排出基準の40分の1以下、世界保健機関(WHO)の飲料水基準の7分の1程度にする。

海底トンネルなどの工事にかかる期間は当初、10か月半程度と見積もっていたが、来春から放出を開始できるよう8か月半程度に短縮するという。

処理水は、2011年の炉心溶融(メルトダウン)事故で溶け落ちて固まった核燃料を冷却した後の汚染水を、多核種除去設備(ALPS=アルプス)で処理し、トリチウム以外の大部分の放射性物質を取り除いた水。その量は増え続けており、現在は約131万トンが同原発敷地内の1000基以上のタンクに保管されている。タンクの容量は来年夏~秋には満杯になるとみられている。

このまま保管を続けると廃炉作業の支障となるため、政府は昨年4月、23年春から海洋放出を始める方針を決めた。放出終了までには数十年かかる見通しだ。

政府と東電、さらに丁寧な情報発信を

東京電力福島第一原子力発電所の「処理水」の海洋放出は、原発敷地内のタンクの数をなるべく減らし、廃炉作業を円滑に進めるため、避けて通れないステップだ。廃炉が着実に進まないと、福島の復興の妨げにもなる。

処理水は同原発の汚染水を浄化し、大部分の放射性物質を除去した水だ。トリチウムの除去は技術的に難しいが、薄めて濃度を下げれば、人間や環境に影響がないことが科学的に確認されている。トリチウムは通常の原発の運転でも発生するため、国内外で海などへの放出が認められている。

処理水の放出に反対している中国や韓国の専門家を含む国際原子力機関(IAEA)の調査団は今年4月、東電の計画や浄化設備を調査した上で、安全性に問題はないとの報告書を公表した。

それでも風評被害への懸念は根強く、地元の漁業関係者らは海洋放出に反対している。規制委は今年5月に審査結果をまとめた審査書案を了承した後、一般から意見を募集した。その結果、1233件の意見が寄せられ、安全性に疑問を抱く人の声も多かった。政府と東電は今後さらに丁寧に情報を発信し、国民全体に対して理解を求めていく必要がある。

――――――

この記事によると、トリチウムを含む汚染水を海洋放出しても安全性は確保されているということですが、実際、多くの学者、研究者もこれに異論を唱えてはいないようです。例えば、唐木英明・東京大学名誉教授も、以下の記事で安全性について「確約」しています。

―――――

福島第一原発処理水の海洋放出を阻む「不安の正体」

(2022年6月5日 Wedge online、一部抜粋)

日常的に浴びている量よりはるかに低い数値

福島第一原発では核燃料が溶解したデブリの発熱が続き、冷却している。そこに1日100トンを超える雨水や地下水が流れ込み、高濃度の放射性物質で汚染した水が増えている。これを汲みだして、多核種除去設備(ALPS)で処理してほとんどの放射性物質を除去している。

汚染水をALPSで処理するとルテニウムやヨウ素などほとんどの放射性物質を基準値以下に減らすことができるが、トリチウムだけは除去できない。トリチウムは放射性の水素で、大気成分と宇宙線が反応して作られ、地球上の水にも私たちの体内にも存在する。多量のトリチウムを摂取すると遺伝子に変異を起こしてがんのリスクを高めるのだが、基準値以下であれば健康に影響はない。

処理水に含まれるトリチウムは860兆ベクレルと経済産業省は発表している。平常時も原発の冷却水に含まれるトリチウムを海洋に放出しているのだが、事故前の全国の原発の放出量は年間380兆ベクレルで、これを基準値の1リットル当たり6万ベクレルにまで海水で希釈して放出していた。

処理水については基準を1リットル当たり1500ベクレル以下へと、40分の1に引き下げている。原発内に流れ込む地下水を減らすことで汚染水を減らすためにサブドレンと呼ばれる井戸を掘って地下水を汲み上げ、漁業者の了解を得て海洋に放出しているのだが、その基準である1500ベクレル以下に合わせたのだ。

放射性物質の量をベクレルで表しているが、放射線は種類によって身体に対する影響は違うので、生体影響の強さをシーベルトで表している。例えば宇宙線や岩石などから自然放射線が出ているが、それらの合計は年間2.4ミリシーベルトになる。そして私たちが被ばくする「追加」の放射線を1ミリシーベルト以下にしようという国際的な合意がある。トリチウムの基準である1リットル当たり6万ベクレルを含む飲料水1リットルの放射線量は1000分の1ミリシーベルト、処理水の基準は4万分の1ミリシーベルトに換算される。

トリチウムが水の形であれば体内に蓄積しないが、有機物の水素がトリチウムに置き換わった有機結合型トリチウム(OBT)になると体内に数十日から1年程度留まる。だから同じトリチウム量でもOBTの健康影響はトリチウム水の2~5倍になる。もしすべてのトリチウムがOBTになると仮定すると換算値は最大4万分の5ミリシーベルトになる。

遺伝子に変異を起こすものは微量でも危険という意見があるが、遺伝子は強力な自己修復機能を持ち、わずかな変異は元に戻す。がんができるのも珍しいことではなく、私たちの体内では毎日1000個以上のがん細胞が生まれ、免疫の働きで殺されている。日常的に2.4ミリシーベルトの放射線を浴びている私たちが、4万分の5ミリシーベルト以下のトリチウムを不安視する必要は全くない。

なぜ、処理水を海洋に放出するのか

処理水は敷地内のタンクに貯蔵しているのだが、タンクは1000基を超え、これ以上設置する場所はない。核燃料デブリの取り出しが終了する30~40年後まで汚染水は出続ける。

その処理について、政府の汚染水処理対策委員会は次の5つの案を検討した。①基準以下に薄めて海に放出。②加熱して蒸気を大気中に放出。③電気分解で水素にして大気中に放出。④地下に注入。⑤セメントなどで固化して地下に埋没。

海洋放出と大気放出は同じ結果になる。大気中の水蒸気は雨や雪になって海に流れ込み、それが蒸発して大気中に戻るという循環を続けるからだ。また電気分解により水素にしても結局は水になるので大きな違いはない。すると、海洋放出と地下埋没のどちらかになる。

地下埋没は高レベル放射性廃棄物の処分法として世界的に認められたもので、米国やフィンランドでは実施されている。しかし日本では引き受ける地域がない。処理水の放射線は桁違いに少ないのだが、「放射能」という言葉に不安を感じる人も多く、引き受ける地域がないことが予測される。

さまざまな条件を検討して委員会が出した結論は海洋放出だった。その費用を比較すると、海洋放出は処分完了までに7年4カ月かかり費用は34億円、蒸発は9年7カ月と349億円、そして地下埋没は8年2カ月と2533億円になる。最も実現の可能性が高く、最も費用が少ないのが海洋放出ということだ。

「反対」が続く理由 中韓は日本批判の材料に

海洋放出に対する反対の理由の一つは安全性に対する懸念である。汚染水に含まれるトリチウム以外の多くの放射性物質をALPSで除去してもゼロにはならず、多少は残る可能性がある。検査を行い基準値以下であることを確認するのだが、それでも反対があるのは東電と政府に対する根強い不信感である。

――――(引用ここまで)―――

ただ、汚染水の海洋放出の安全性について、本当に大丈夫なのかという疑念は、個人的には消えません。通常の原発でもやっていることと指摘され、驚きましたが、「ならば安心」ではなく、逆に、「やはり原発は要らない」との考えを強くしたくらいです。

そこで誰か、汚染水の安全性について問題提起をされている方がいないか調べたところ、「東京保険医協会」という団体のHPの中に興味深い記事を発見しましたので、これを紹介します。

――――――

福島第一原発、処理水海洋放出の危険性

(2021年07月08日、原子力資料情報室 共同代表 伴英幸)(一部抜粋)

……政府は理解醸成活動を本格化し、海外向けの情報発信を強め、復興庁のホームページに「ALPS処理水について知ってほしい3つのこと」と題するリーフレットを公開した。

①トリチウムは身の回りにたくさんある。

②トリチウムの健康への影響は心配ない。体内に入っても蓄積されず、水と一緒に排出される。放射線は細胞を傷つけるが、細胞には修復機能がある。

③大幅に薄めてから海に流す。

こうした「科学的」で「正確な情報」を丁寧に発信すれば合意が得られ、風評被害がなくなると考えているようだ。しかし、この3つは本当に「科学的」で「正確な情報」だろうか。汚染水にはトリチウム以外にもセシウムやストロンチウムなど様々な放射性物質が混じっているが、ここでは処理しても取り除けないトリチウムに焦点を当てたい。

トリチウムは本当に安全なのか

トリチウムは放射性の水素で、弱いベータ線を放出してヘリウムに壊変する。半減期は12・3年。大気中では酸素や窒素と宇宙線との反応で生成される。また、過去に繰り返し実施された大気圏内核実験で大量に生成され、現在も残っている。

だからと言って、福島第一原発に貯蔵されている汚染水を海へ捨てることは、それらとは意味合いが異なる。現在貯蔵されている汚染水は、排出基準すら守れなくて貯蔵をせざるを得なかったものである。

トリチウムは生物の体内に入ると一部が有機結合型トリチウム(OBT:Organically Bound Tritium)になり、体の組織に取り込まれて長く留まることが知られている。生物学的半減期は550日程度にも及ぶとの評価がある。

いっそう深刻と考えられるのは、OBTがDNAに取り込まれた場合である。DNAを構成するアデニンとチミジン、グアニンとシトシンはそれぞれ水素結合でつながっている。ヘリウムに壊変した時点でその結合は断ち切られてしまう。さらに壊変時に放出するベータ線のエネルギーによって別の部分が切断される恐れもある。弱い放出エネルギーでも化学結合を切断するには十分である。細胞には確かに修復機能があるが、100%修復することは考えにくい。特にDNAの2箇所が同時に切断された場合(2本鎖切断)は誤った修復になる恐れもある。

OBTの影響がトリチウム水(HTO)より厳しいことは、経済産業省が設置したALPS小委(多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会)の資料にも記載されている。OBTとなると体内に長く留まるということは、トリチウム水の存在する環境中では、OBTの蓄積が生じ、濃縮する可能性を示す。これを伝える海外の論文や政府報告などがある。

福島第一原発でタンクに貯蔵されている汚染水には微生物の存在も報告されている。地下水が原子炉建屋に侵入しているのだから、微生物が入り込んでいても不思議ではない。そうなると、汚染水の中の一部はOBTとして海洋放出される恐れがでてくる。このような恐れを政府は全く考慮していない。

海外でも報告される健康への影響

ドイツ政府は原子力発電所の周辺地域で子どもたちの白血病が有意に増加しているという疫学調査結果を公表した(2007年)。これに関して、イアン・フェアリー(放射線生物学者)が、定期検査で原子炉の上蓋を開けた時に一気に放出されるトリチウムによる被ばくが原因ではないかという仮説を展開している。年間平均では少ない被ばくだが、その瞬間は大きな被ばく線量となる。

放出量の多いカナダ型原発の場合には、下流域で出産異常や子どもたちにダウン症候群の増加、新生児の心臓疾患の増加などが報告されている⑷。トリチウムの健康影響を無視してよいとの考えは「科学的」でも「正確」でもない。東電は20年1月時点でトリチウム総量を2069兆ベクレルと評価している。タンク貯蔵量は860兆ベクレルだが、事故当時のまま手付かずに高濃度の汚染水が溜まっている建屋もあるからだ。

また、海に放出された汚染水は広範囲に均一に薄まることが想定されている。しかし、この想定は現実を反映しているとは考えにくい。潮の流れは複雑で、3層流も知られている。表層、中層、深層の流れの向きがそれぞれ異なるのである。地形によっては渦を巻く。濃度の高い場所ができても不思議ではない。

放出されたトリチウムが海洋生物に取り込まれ、これを食料とする人間に戻ってくるのである。そのような負の連鎖を避けるためには、当面の貯蔵を継続し、放出しなくてよいようにセメントと固めるなどの措置を行い、地表で管理・保管する方法に切り替えるべきだ。固化対象のトリチウムを減らすために、その分離技術の進展にも期待したい。

――――(引用ここまで)―――

関連投稿

東日本大震災から11年、改めて問う原発ゼロ社会

“廃炉”遅れも…3.3万人の避難続く 震災から11年 被災地の“今”

(2022/03/11、FNNプライムオンライン)

東日本大震災からきょうで11年を迎えた。亡くなった人は3月1日時点で1万5,900人となり、今もなお、2,523人が行方不明のまま。福島第1原発から直線でおよそ4kmにある福島・双葉町は、11年前の原発事故の影響で、今も町で暮らすことは認められていない。

町では、2022年6月ごろから住民の帰還を始める方針で、駅の周辺では新たな役場庁舎の建設、さらには公営住宅の建設が進んでいる。日中は復興のつち音も聞こえてくる。

ただ、原発の廃炉は遅れている。第1原発の1号機では、2月に燃料デブリとみられるものを初めて確認できたが、実施は2年遅れた。また2号機では、2022年、試験的に燃料デブリを取り出すが、新型コロナウイルスの影響で遅れが出ている。敷地内で増え続ける処理水を薄めて海に放出する計画には、新たな風評を懸念する漁業関係者が、強く反対している。

この春以降、帰還困難区域の一部で避難指示が解除される見込み。3万3,000人余りが避難を続ける福島県の復興。どのように進めていくか、重要な1年といえる。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★

- 風化させてはならない震災

2011(平成23)年3月11日、午後2時46分に、三陸沖を震源とするマグニチュード(M)9.0の地震が起き、最大震度7を観測、9.3メートル以上の津波が襲来しました。警察庁のまとめでは、今年3月1日現在、記事にもあったように、死者・行方不明者は合わせて1万8423人に上ります。また、復興庁は、避難生活中の持病悪化や自殺などで亡くなった計3784人が1都9県で震災関連死と認定しています。

経済産業省資源エネルギー庁によると、2020年に測定された、福島第一原発から80km圏内のエリアにおける、地表面から1メートルの高さの「空間線量率」(放射性物質が発する「放射線量」が、空間で1時間あたりどのくらいになるかという「率」)は、2011年11月に測定したデータとくらべると、線量の平均値は約8割減少しているそうです。

ただ、私は「8割減少したのか」という安堵感よりも、まだまだ、福島第一原発から放射性物質が大気中に発散しているという事実の方を重く受け止めています。また、海水には未だに断続的にセシウムが流出し続けていることも指摘されています。大震災は過去の事故で、決して終わってはいないということを肝に銘じなければなりません。

- 汚染水の海洋放出問題

実際、報道によると、福島第一原発では、2011年の事故で「メルトダウン」が起き、溶け落ちた核燃料を冷却するため、現在も水を入れ続けていています。その冷却に伴って出る、トリチウムなどの放射性物質を含む「汚染水」は一日当たり約140トン発生しています。

汚染水は特殊な装置を使って放射性物質を取り除かれていますが、トリチウムなど一部の放射性物質が残った「処理水」は、除去が難しいそうで、そのままたまり続けていて、敷地内の大型タンクで保管されています。しかし、このタンクが、今年2022年秋以降に満杯になる見通しだというのです。

これを受け、政府は2021年4月13日、この放射性物質を含む100万トン以上の処理済みの汚染水を、福島県沖の太平洋に放出する方針を決定してしまいました。処理水を、フィルターで、飲料水と同じ放射能レベルまで希釈した上で、原発の1キロほど沖合から、来年春をめどに放出する予定といいます。

科学者らは、希釈した処理水には科学的に検知できるリスクはないとし、水に残留している放射性物質は大量に接種しなければ人体に影響はないと説明しています。さらに、別の科学者は、放出された水は大海によって薄められることから、人間を含む生物に対するリスクは低いとしています。

国際原子力機関(IAEA)も、「海洋放出はどこでもやっている」と、各国のほかの原発で行われている排水放出に似ているとして、この計画を支持しています。

ただし、こうした安全性に関する政府の報道で常に思うことは、安全という科学者の意見を政府が引用しているだけで、安全でないという科学者もいるはずです。「科学者の中には、○○として、安全性に問題があると指摘する向きありますが、政府としては、○○という科学者の意見をより信頼して、安全と判断した…」式の説明が必要だと思います。

実際、反対派の意見としては、環境保護団体グリーンピースは、「放出される水に、人間の遺伝子を傷つける恐れのある物質が含まれている」と科学的知見に基づいて抗議の声をあげています。

- 原発ゼロは次世代への責任

私も、「大量に接種しなければ人体に影響はない」という主張は、少量の接種を積み重ねてしまえば、長期的には人体に影響があるということであり、その放射性物質が有害であることを認めているようなものだと思わざるをえません。さらに、IAEAの「汚染水の海洋放出はどこでもやっている」発言も驚きを隠せませんでした。やはり、海水浴ができない海を次の世代に残してはいけない、原発ゼロは未来への責任と痛感します。

<参考>

<参照>

“廃炉”遅れも…3.3万人の避難続く 震災から11年 被災地の“今”

(2022/03/11、FNNプライムオンライン)

福島第一原発の「処理水放出」 国内外の理解得られるかが課題

(2022/1/3 、NHKニュース)